x4160677 - Part 3

- TOP

- x4160677 - Part 3

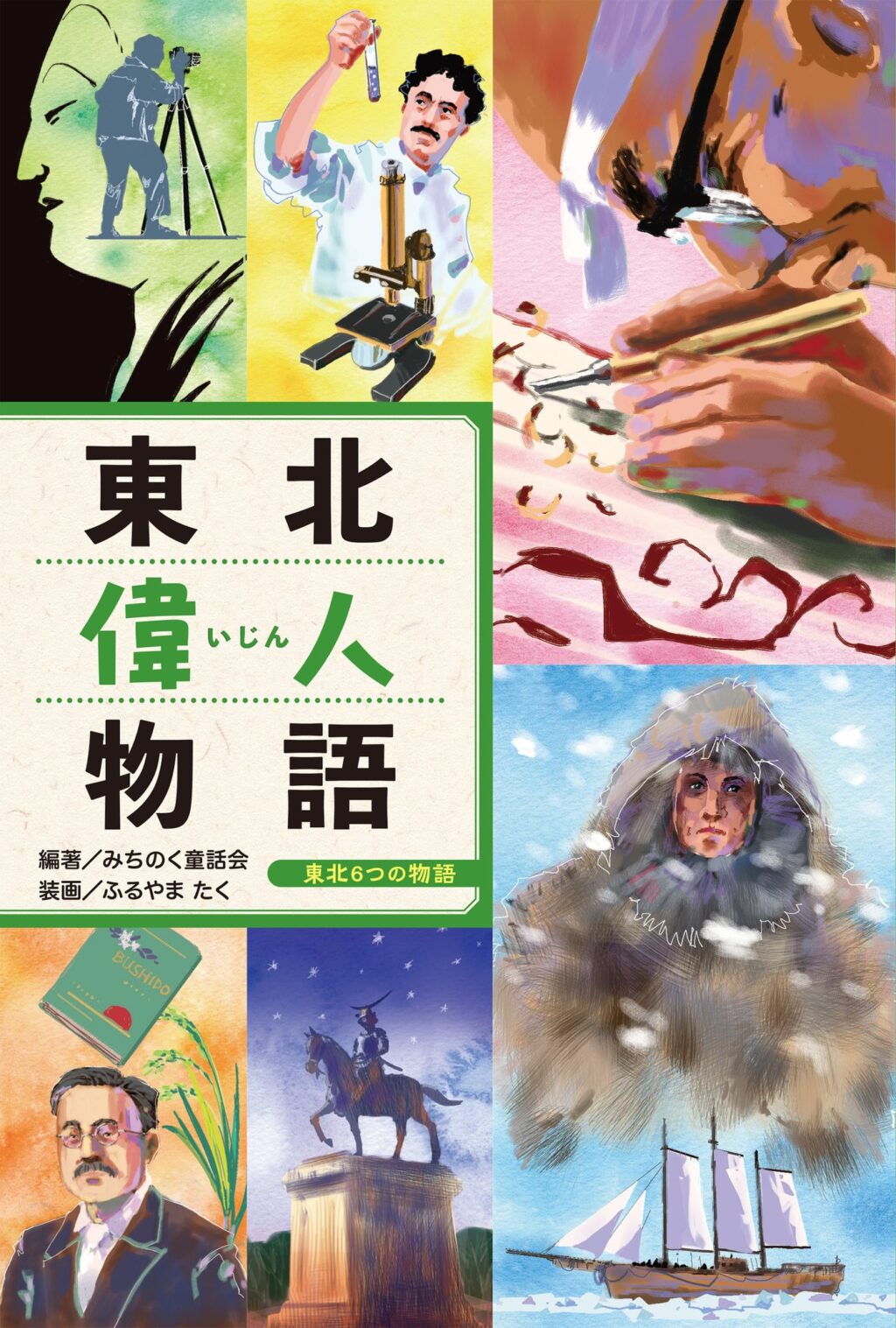

『#東北偉人物語』の書影が発表されました。

古山拓が表紙のイラストを手がけた『東北偉人物語』国土社・刊の書影が発表されました。

発売はちょっと先の2月27日です。

取り上げられている偉人は、棟方志功 ・ 白瀬矗 ・ 新渡戸稲造 ・ 野口英世 ・ 伊達政宗・ 土門拳。みちのく童話会の皆さんによる六つの偉人伝です。

イラストは水彩でベースを描き、painterで制作。6人の絵柄が単調にならないよう注意したそうです。

まずは予告編としてアップします。

2025/1/21….3/23奈良の複数図書館と奈良蔦屋書店で絵本原画展開催

タクです、こんにちは。おかげさまで東京での展示が終わりました。深謝御礼申し上げます。 (さらに…)

水彩画のある部屋展・戦ってる人が選んだ絵

水彩画のある部屋展・古時計とちび絵

彩画のある部屋展・聖路加第一画廊初日

今日から『水彩画のある部屋』展が始まりました。(この記事は仙台で静養中のタクが書いています) (さらに…)

水彩画のある部屋展・聖路加第一画廊で1/20から

明日、1月20日から、東京聖路加国際病院の画廊で、個展「水彩画のある部屋」がはじまります。 (さらに…)

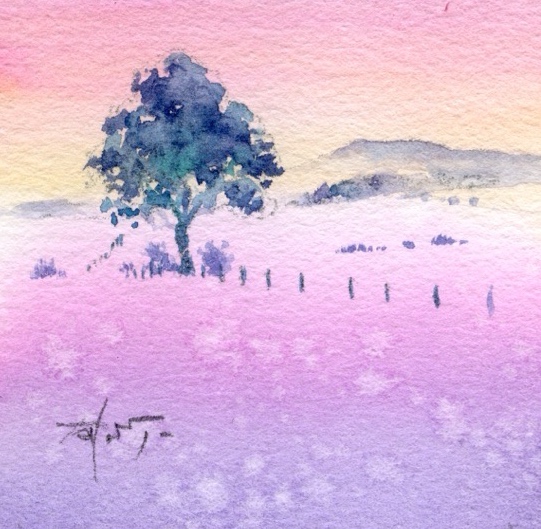

水彩で描く一本の木〜慢性炎症性脱髄性多発神経炎(CIDP)のこと

こんにちは、拓です。

この水彩画は、6センチ× 6センチのちび絵です。すでに嫁いで今手元にはありません。

木という存在は、いろんな思いを抱えた人たちを、じっと、ただじっと見続けてきている、と思います。

木を見ていると、木が見てきたカップルや、家族、恋人や友達、そんな人間たちが木の下で繰り広げてきたいろんなドラマがイメージとして湧いてきます。

その昔、イギリスの湖水地方を旅したことがあります。

1989年だったと思います。

宿の奥さんが弁当を作ってくれて、弁当といっても、サンドイッチとポテトチップスを紙袋に詰めただけのものです。

ダーウェント湖のほとりで歩き疲れて、一本の木の下のベンチに座って、そのお弁当を食べました。

シンプルなお弁当でしたが、それは美味しかったです。

あの木は、1989年の年輪の奥に、僕のことを刻んでくれているのでしょうか?

ぼくにとって、水彩・表現とは?

僕にとって水彩画を描くこと、広い意味で表現することは、過去の体験と向き合い、未来に向けて発信することのような気がしています。

もっと言い方を変えれば、体験とは、いわば潜在意識へのスキャニングなんだと思っています。

30年繰り返し続けてきた旅という非日常の時間、あるいはぼーっと過ごしていた日常の時間は、目に見えない大量のスキャンデータなのです。

描くということは、そんなスキャンデータの一部が、意識せずとも筆先から滲み出てきてくれる…そんな行為のような気がするのです。

絵に刷り込まれた潜在意識

そう考えると、一枚の水彩画に描き出されているのは、ぼくの62年分の潜在意識と言ってもいいように思います。

一枚一枚が、過去に刷り込まれた体験が今、新たに形を変えて擦り出されてゆく、、、と考えると、描く行為がとても愛おしい行為になり、同時に気持ちが引き締まります。

個展作品はそんな意識たちの、たぶん表出

来週20日から、東京聖路加国際病院の画廊で、個展がはじまります。

妻と二人で会場に入る予定でしたが、ぼくはある病気がわかり、入院までの待機期間、大事をとり、長いホテル住まいとなる会場入りはあきらめることにしました。

ぼくのかわりに、妻と娘が個展会場の現場を切り盛りします。作家不在で申し訳ありません。

慢性炎症性脱髄性多発神経炎(CIDP)のこと

病気とは「慢性炎症性脱髄性多発神経炎」です。原因は不明、自己免疫が末梢神経細胞を壊していくというものなそうです。

実は一年前から手足から全身のしびれに悩まされ整形外科に通っていましたが、脳神経科を受診したところ、わかりました。この正月明けのことです。

2月半ばから一ヶ月間の入院治療となります。

治療は点滴なそうです。稀な病気らしいですが、友人医師から「予後は良さそうだね」と聞きましたので、治療に専念しようと思います。

この病気の発症から分かるまで、1年かかりました。その経緯も後日、記録としてブログにまとめようと思っています。

今回の個展でお客様をお迎えできないのは本当に残念ですが、この病気を治していく体験も未来の表現へのスキャンデータとなると信じて、新らしい一歩と考えたいです。

皆さんにはぜひ個展会場で、たくさんの水彩画たちと、いろんな対話をしてほしいです。

こんにちは、タクです。

今回のブログは、水彩絵の具とデジタルイラストの違いをお話ししたいと思います。

わたしが普段使っている絵の具は、水彩でも透明水彩です。

小学校で使っていたのは水彩と言っても、いわゆる不透明水彩でした。

下に塗った色を基本隠してくれます。ポスターカラーの仲間ですね。

ところが透明水彩は逆です。

一回塗った色の上に新しい色を重ねると、下の色は生きたままになります。

透明のカラーフィルムを重ねていく感じと似ているかもしれません。

そんな特性がありますので、透明水彩はうまく使うと、とても明るくクリアな感じに表現できます。

しかし、逆に、使い方を誤ると、どんどん濁って、彩度の低い絵になってしまいます。

結構緊張する剤でもあるんですね、透明水彩絵の具は。

そんな絵の具ですから、透明水彩ばかり使っていると、私は逆に遠慮なく塗り重ねができる、不透明水彩の味わいに浮気してしまいたくなります。

なので、私の家は、透明水彩をメインに使いつつ、要所要所、不透明水彩を使う場合も結構あります。

何と言いますか、心の中でバランスをとっている感じです。

細かい作業をしていると、えいやっ!!と勢いいいことをしたくなるじゃないですか。

そんな感じです。

デジタルペインティングの楽しいところは、直感的に透明水彩のタッチや他の、例えばパステル、オイル、ガッシユ…そんないろいろな絵の具…と言っても仮想ツールなわけですが=をぐいぐい使えるところです。

そんな「ぐいぐい感」が好きで、イラストレーションではずいぶんデジタルペインティングを使っています。仕事での「ぐいぐい感」って、大事じゃないですか。アナログ絵の具とは違ったその感覚は一種独特な快感があります。

私の使っているアプリは、デジタルイラスト黎明期からある「ペインター」というものです。あとは「レベル」。こちらも使い勝手が楽しいです。

他にもいろいろなデジタルペイントアプリがありますが、マスターする時間が取れず、なかなか使えずにいます。なんともお恥ずかしい限りではありますね。

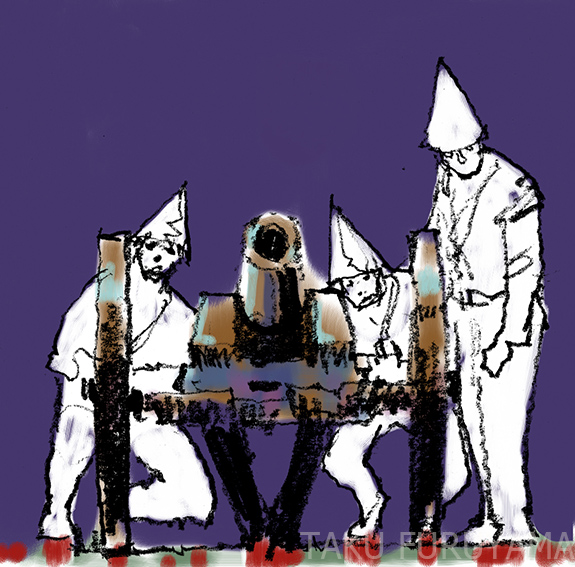

実はここのところ、幕末や平安時代をテーマにしたイラストレーションを引き受けています。

どちらのイラストレーションもそんなデジタルアプリを使って描いています。

とは言え、鉛筆が紙の上を擦りゆく感覚が好きで、ドローイングだけはアナログです。

アナログ独特の後に引けない緊張感。それは、最後まで私のクリエイティビリティを支えてくれる大事なセンスです。

AIの登場が世間を揺るがしていますが、それはそれでうまく受け入れながら、自分にしか引けない線の切磋琢磨は最後まで続けていきたいです。

今回のキャッチに使ったイラストレーションは、

HAPPY NEW YEAR2025!

今年よろしくお願い申し上げます。

2025年が、皆さんにとってすてきな日々になりますように。

日本では巳年ということで、miにあやかり金蛇様を岩絵具と水彩でポップに描きました。

招福祈願の絵柄です。