x4160677 - Part 82

- TOP

- x4160677 - Part 82

Seaford ホワイトクリフ・セブンシスターズの足がかりになる町。

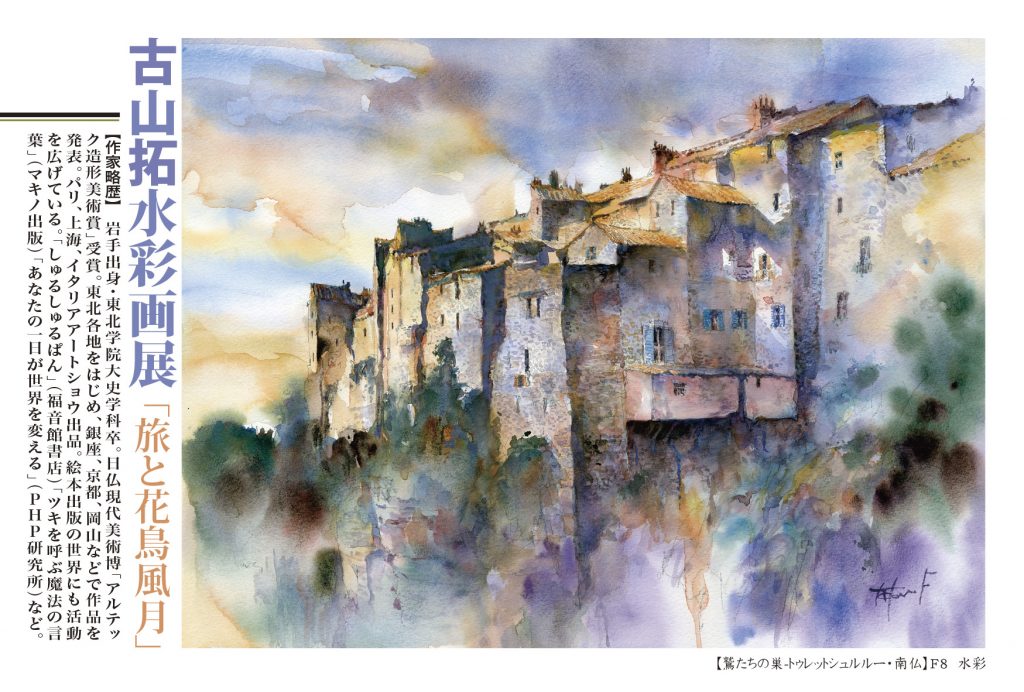

※ドローイングにペインター著彩。コッツウォルズ・バーフォード目抜き通りにて。

なりたい自分になる方法のひとつは、迷い旅にでること。これにうなずく方は、旅が好きな方なら多いのでは、と思います。

「明日はどっちにいこう?」ワイルドなそんな旅はおもわぬ出会いをもたらし、「感謝と導き」の関係を確信させてくれますね。自分にとっていらないものは何なのかも気づかさせてくれる。

先日、イギリス人と日本人のご夫妻と会食しましたが、私が描く仕事でいこうと決意させてくれたイギリス旅を強烈に思い出しました。

あの旅で出合った様々な出来事や、人からもらった言葉が絵描きへの道へすすめてくれた。なんていうとかっこいいけど、意外にも絵描きになるのは簡単、「わたしは絵描きです」と言えばいい。続けることが実はごっつワイルドではあるのです。続けるコツは、「逃げ道を塞ぐ」^_^これにつきます(身もふたもないな)

そんな迷い旅で出合った、カンタベリーの長屋。十数年前に描いて納めた一枚。所有者は建築コンサルタントの方。いまだに会うたびに「オフィスに掛けてあるこの絵は最高だよ」と言ってくれます。うれしい一枚です。

仕事で描いているイラストレーションへの満足度って、他のイラストレーターはどんなときに感じるんだろう?

ちなみに私は、描き上げたときは「できたっ!」と気合いが入って終わる程度。「納期間に合った〜」の安堵感=あくまでひと仕事やり終えた感で、「これは素晴らしい出来だ!」とか「オレって天才?」なんて感じは、ない。

じわっとくるのは、一年、二年経ったあとにふと見たときです。

「よくもまあ描けたもんだなあ」とか「今はこんな絵描けない、、、」としみじみくるのが不思議です。

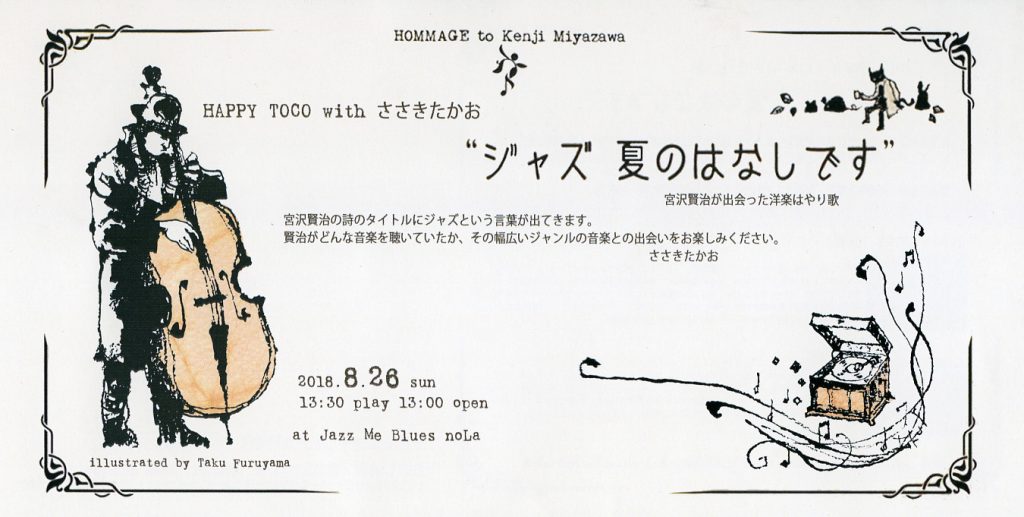

8/26日、音楽家である榊原光裕さん・佐藤聡子さん・岸川雅裕さんのユニット、「HAPPY TOCO with ささきたかお」によるライブがJazz me blues noLaであります。『”ジャズ夏の話です”宮沢賢治が出合った洋楽はやり歌』

そのフライヤには私のイラストがつかわれていますが、もともとは数年前、CDのライナーノーツ用に描き下ろしたものです。

ライブ会場ではイラスト原画も数点展示することになっていますが、久しぶりに原画を手に取って、そのじわっ!がきました。これぞアナログ原画の魔力だ^_^

タイムラグがじわっと感じさせるのかな、、、ま、すぐ忘れちゃいますが。頭が冷えたあたりの自惚れは害がなくていいと思うのです。

ライブ情報はこちらです。賢治が好きな方、お時間ある方、ぜひぜひどうぞ!

いくつかの仕事が同時進行は,世の中の常。

どんな仕事でも複数の事柄が並列で動いているものです。絵を描くなんていう一見単純にみえる作業であっても、描いている最中に別の仕事のアイデアを考えていたりします。そんなもんです仕事人絵描きは。

…とかくと、たいそうなもんだ、と思われそうですが、私の場合、4つの事柄を同時進行させるとなると、なにかが抜け落ちる。げに危険なマルチタスク。

今日の午後のことです。絵を梱包し宅急便を出さなければなりませんでした。荷造りをして、クルマに積み込んだまではいいのですが、気がつくと集荷センターに向かうのがすっぽ抜け。考えていたのは別の仕事のこと…ハンドルは自宅アトリエに向かっていました(汗)途中ではっときづき、Uターンした自分にあきれた。

40代は5つぐらいの仕事の同時進行もできましたが、今は3つがセーフラインかな。

発送した絵は山形へ向かいました。明日から大沼で予告編用作品が展示されるとのことです。

山形と言えば、山形余目の家具作家桑ちゃんが、わざわざ立ち寄ってくれました。

先月一緒に展示したときの椅子が仙台の方に嫁いだのでした。うれしかったな。

「ぼくは地産地消作家だよ」

縁あってお付き合いいただいている児童文学作家、くすのきしげのり先生の言葉です。活躍の場は、中央の出版界、そして全国の書店、講演会場。数えきれないほどの著作と講演回数を持ちながら、それでも故郷の徳島鳴門にベースをおき創作活動しています。

地元から出る術を持てない表現者が悲しくも口にする「地元にこだわる」とは根本的に違います。先生のベースは、生まれ育った鳴門。地元での活動もしつつ、本戦は全国。先生の言う「地産地消作家」というユーモアセンスに脱帽します。

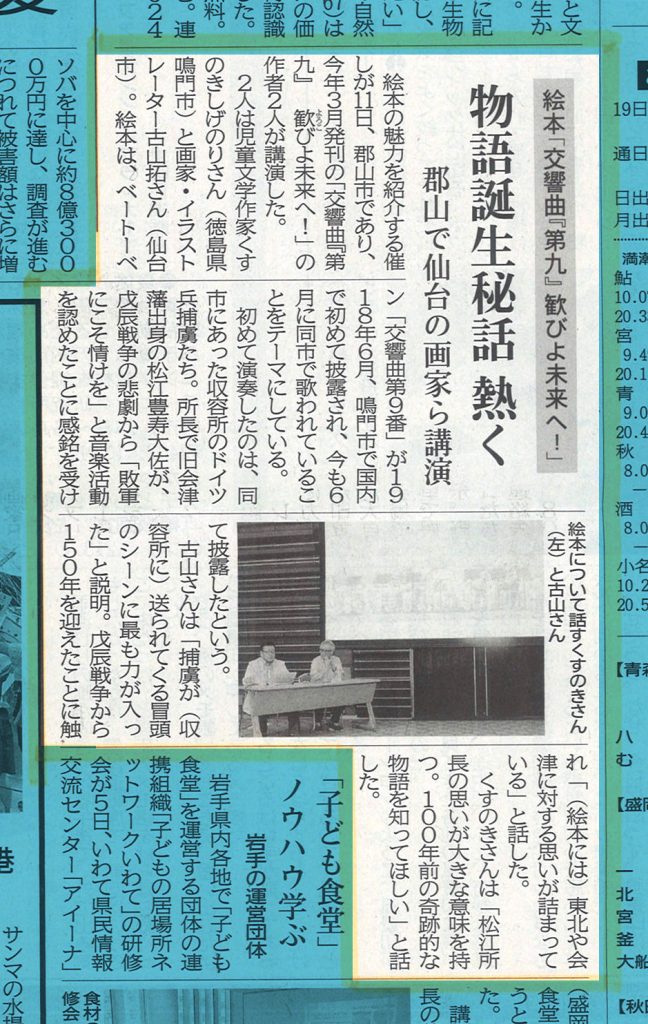

今朝、河北新報の朝刊にて、先生と8月11日に郡山で対談してきたことが取り上げられました。「交響曲『第九』歓びよ未来へ!」についてのおはなしでしたが、私は席上、流れもあって好きで何度も旅した奥会津のことを東北人として話しました。 くりかえしますが会場は福島県です。くすのき先生は徳島鳴門から、そし私は宮城仙台からの参加。そして講演内容は、国境をも越えた世界に通じること。わたしは岩手で生まれ仙台で働く東北の作家として、地域を越えて何ができるのかを、あらためて考えさせられました。

日本は狭くなりました。負け惜しみではない「地産地消作家」として私も頑張ろうと思います。

「私たちは、ヨーロッパ、主に香りの本場であるフランスを中心に、一日の終わりに疲れを癒してくれる香り、元気を取り戻してくれる香り、その他、香りの本場ならではの本物のフレグランス商品を提案させていただいております。」

このコンセプトはEFインターナショナルさんのサイトコンセプトからの引用ですが、アルティオはアイテム「取扱い店」としてEFインターナショナルウェブサイトでも登録されました。

『一日の終わりに疲れを癒してくれる…、元気を取り戻してくれる…』というメッセージは、まさに私たちの目指すところと同じです。 絵も石鹸も一日の終わりに気持ちをほぐしてくれるアイテムです。同じコンセプトにうれしくなりました。

アトリエアルティオ店舗は15日いっぱい夏休み中ですが、作家としては昨日も、本日もちょっと空いた時間で絵画関係の読書をしたり、制作を進めたり。映画を観るのも、構図や間合いの観点から観ていたりと、結局仕事直結。それは好きなことを仕事にしているからですね。ありがたいことです。 16日からまた皆様のお越しをおまちしています。

今制作中の水彩画はイギリスの小さな村ロビンフッズベイに取材した一枚です。(まだまだ未完成)

右上背景をご覧ください。

「さしこむ光の表現」のため、広義の「リフトアウト」という水彩技法を使っています。要は、一旦塗った絵の具を取り除く、という一般技法です。

用語に当てはめればリフトアウトになりますが、実はわたしのリフトアウトは「再度紙面に水を刷毛で塗り、親の仇のごとくタワシでゴシゴシこすり取る」という、ワイルドな技。正式な意味でのリフトアウトは、ティッシュでこするとか、筆でこすりとるのが通常です。私の場合、あえて紙面に傷をつけるくらいに擦りますので、ちょっと違いますね。

水彩はふわっとした雰囲気が魅力ですが、そんな中にあえて逆のごつい「タワシのざらつき」を入れるのです。

料理に例えるならば、甘さをさらに引き立てるために塩を加える、みたいなかんじでしょうか。この作業のあとに、さらに色を塗り加えて行きます。

こちらの絵 が、タワシごしごしを加える「使用前」です。タワシを入れることを前提に濃いめに緑を著彩しています。

制作経過報告第二回でした。

「絵本をたくさん読んでもらった子は、親になっても絵本が好きなんだ」…「会場に来た子供が親になって、また子供を連れてくるまで継続しなきゃなあ」…「そういえばわたしもなけなしの小遣いを子供達の絵本にばんばんつかいましたっけ…」…「親と子供と絵本。この三つは間違いなく未来を作る三角形のひとつですね。」

そんな会話が交わされたのは金曜日の夜の福島郡山。福島民報の記者さん、高島書房社長、児童文学作家のくすのきしげのりさんとの懇親会の席上でした。ビッグパレットふくしまで開催されているイベント「絵本ワールドinふくしま」開催前日のこと、児童文学作家くすのきしげのりさんと一緒に講演を依頼されての縁です。ちなみにくすのきさんは、作家歴30年、児童文学ワールドのトップランナーのお一人です。

オープニングセレモニーには、絵本キャラがずらり。大勢の親子の前で楽しくくすだまが割られ、会場内はあっというまに熱気にあふれていました。

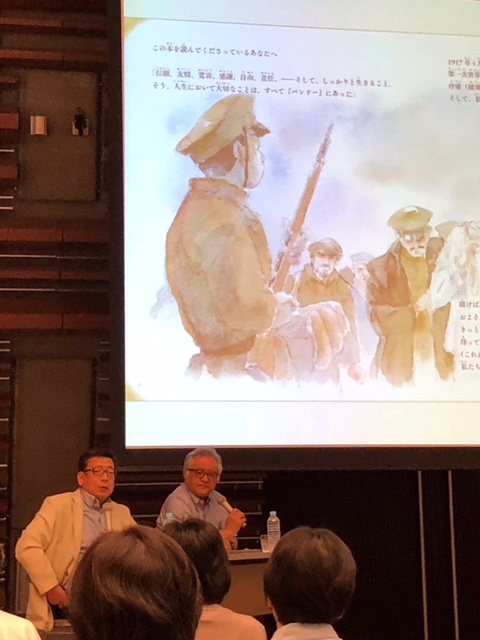

わたしはくすのきしげのりさんとともに「絵本『交響曲「第九」歓びよ未来へ!」(PHP研究所・刊)のイラストレーターとして、絵の制作の裏側をお話ししてきました。

同書は、100年前、鳴門のドイツ兵捕虜収容所内で交響曲第九が日本(アジア)で初演された史実を元にした絵本です。その中で「福島会津出身の軍人松江豊寿氏」が大事なキーマンとして登場するのです。

第九アジア初演から100年目という節目を記念しての絵本発刊でしたが、その節目は偶然にも戊辰戦争から150年にもあたっています。戊辰の役で敗軍となった会津藩士の血を引き、敗者の気持ちを理解している松江所長の存在が、第九演奏に繋がったといっても過言ではなかったのです。

どんな歴史も勝者によって書かれるものです。否、歴史のみならず、日常もそうです。人が集まると、そこには主流と反主流・傍流が必ず生まれます。すべての光には影がある。そんな影となった人々の心を、一見光の側に立った人々が推しはかることができるかどうかが、良き未来を作る鍵なような気がするのです。松江豊寿さんはその心を間違いなく持っていました。

この絵本の制作では、描きながらそんなことを考えていましたので、松枝所長を輩出した福島の方に、絵描きの心の内をお伝えしたくておしゃべりしてきました。

そしてもうひとつ伝えたかった制作舞台裏が、音楽のこと。絵本なクライマックスの数見開きで、私は指揮者の手と楽団を描いています。なぜ、その絵柄にしたのか?どうしてそれ以外にありえなかったのか?をお話ししました。理由は、私が中学高校とヘタながら続けていた吹奏楽にありました。

練習を重ねに重ね、いざ本番。ステージ上に満ちる独特の緊張感。その感覚は当時第九を演奏したドイツ兵俘虜達もおなじだったはずです。数見開きはそんな吹奏楽体験から舞い降りてきた絵でした。そのエピソードをお話ししたところ、客席にいくつかのうなずきがあり、終了後に笑顔で「私もフルートをやっていました。先程のおはなしのこと、すごくよくわかります!」と言ってくれたお客さんがいました。それはとてもうれしかったです。

くすのきしげのり先生、そしてPHP研究所さんとご一緒させていただいたのは今回、二作目でした。児童書で関わった本は未だ三冊目、児童書の世界では文字通り駆け出しの画家、イラストレーターですが、こんなありえない機会をもらえたことは、いまだに信じられないことです。

主催側の福島民報さん、高島書房社長、そしてイベントをサポートする多くの出版社の方々には、とてもお世話になりました。心からありがとうございました。そして光と影をあたえてくれ、今に繋げてくれたすべてに感謝しています。

(思い返すに今回のイベントは、さながらアトリエアルティオ「おはなしの部屋△」の番外編 でした。言葉で伝えることはとても大事ですね)

さて、アトリエでは、新作の水彩画が制作進行中です。絵のサイズは60㎝×50㎝。イギリスで出合った花々と、ベンチ。

いまから、この続き。少しずつ、ゆっくり、あせらずに描こう♩

「清水式・定期テストで結果を出す50の習慣」(PHP研究所)

本文イラストカット