x4160677 - Part 83

- TOP

- x4160677 - Part 83

中学高校と、勉強の仕方が正直わかりませんでした。非効率を絵に書いたような出来の悪い10代でした。成績はいつも中ぐらいを上下に行ったり来たり、参考書は買って満足。親にはずいぶん無駄な金を使わせてしまいました。

おとなになっても余りかわらず、ビジネス書や自己啓発書など、人並みに手にしましたが、結果は10代のころの参考書と同じです。いやはや、三つ子の魂百までとはいったものだ。

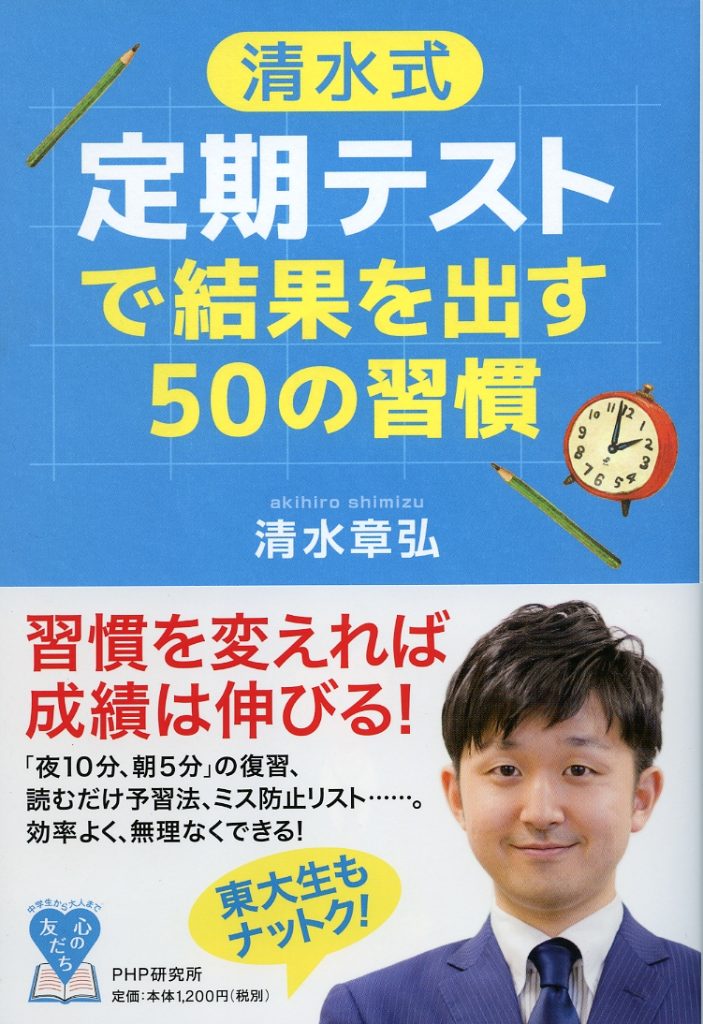

そんな昨今、久しぶりに「これは使える!」と思った本が、「清水式・定期テストで結果を出す50の習慣」(PHP研究所)。中学生向けの本です。

実は本編のイラストカットを私が手がけているのですが、(といっても数点です)その点を差し引いても、出合って良かった。

フリーランスでイラストレーターをしていると、あれもこれも自分でやらねばならないゆえに、様々な澱が知らず知らずにたまっていきます。かかる本は、あちこち言葉を置き換えることで、わかりやすく今の自分の役に立っています。

書店で見かけたら、ぱらっとひらいてみてください。中学生向けに書かれた本ですからシンプルかつダイレクト。社会人でもはっとしたり、納得する点が一見開きににひとつはあると思います。

40年前にこの本にを手にしていたら、進む道がかわっていたかもな、、、なんてね。

パリのテラス

ナウントン風景_コッツウォルズ・英国

身内の用事で関東へ出かけてきました。

東京都内が一日、そして鎌倉へ二日です。

鎌倉ははじめて訪れました。身内の用事がメインだったので小さなクロッキーブックしか持って行かなかったのですが、そこかしこ絵になる路地ばかりで参りました。

自分の時間はほとんどなかったけれど、スキマ時間で、軽く鉛筆スケッチをしてきました。

鎌倉はそれくらいのさらっとスケッチが似合う町でもあるように思えます。(←この一言が負け惜しみでしかないことは明白)

ところで、出発前のことです。今仕事をいただいているクライアント氏に鎌倉行きのことを話すと、「なんだ、妻の実家が鎌倉だよ」

「長谷という町に息子が暮らしているので泊まります」

「長谷だって?妻の家はその長谷だよ!」

仙台に戻って来ると、私が長谷にいた間、クライアント氏の奥様の弟さんが長谷から仙台に来ていたとのこと。おまけに私の宿泊先の目の前が奥様の実家だったことも判明。

私の周辺には鎌倉長谷の縁がぐるぐる渦を巻いていたのでした。

鎌倉という場所は、特に今までピンときていませんでしたが、訪れてみると不思議な地のエネルギーがある町でした。鎌倉文学館の充実さに舌を巻き、奥ゆかしい路地の佇まいにため息の連続でした。歴史上日本の中心だったこともあるわけで、それはあたりまえでしょう。何度も通いたい町です。

帰り際、せっかく鎌倉まできたのだから、と江の電に乗って、ちょっとだけ江ノ島まで行ってみました。

猛暑の中歩いていると狭い道をクルマが一台そろそろと。脇によけると、フルオープンの窓からは、助手席に女の子のせたお兄ちゃんが、カーステガンガン、曲はサザン。

なんだか微笑ましかったです。

絵は鎌倉ともサザンとも全く関係ないけど、なんとなく海。ということでマルタ島のマルサシュロック港のピックアップトラックでした。

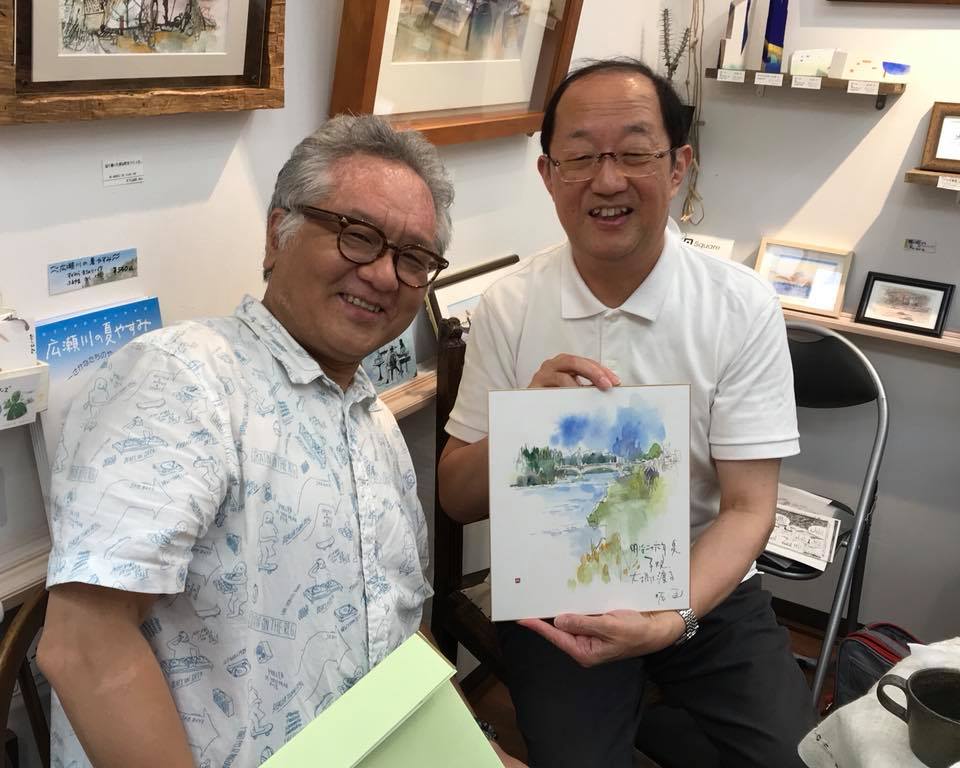

今日のブログは、7月27日開催された「おはなしの部屋△【san:kaku】」第二夜 つれづれ。

二回目のゲストは、佐藤敏悦さん(東北民俗の会 会長)

皆さん、仙台の〈荒町〉という町名はご存知でしょうか?

〈荒町〉とは麹を作るところという意味なんだそうです。その荒町ですが、伊達政宗が生まれた山形県米沢市から→宮城県岩出山→仙台 検察庁の裏手→さらに美味しい水のある現在の場所へと町が移動していったそう。まさに、政宗と共に食文化も移動していった!ということ。もう最初の掴みからトリビアでした。

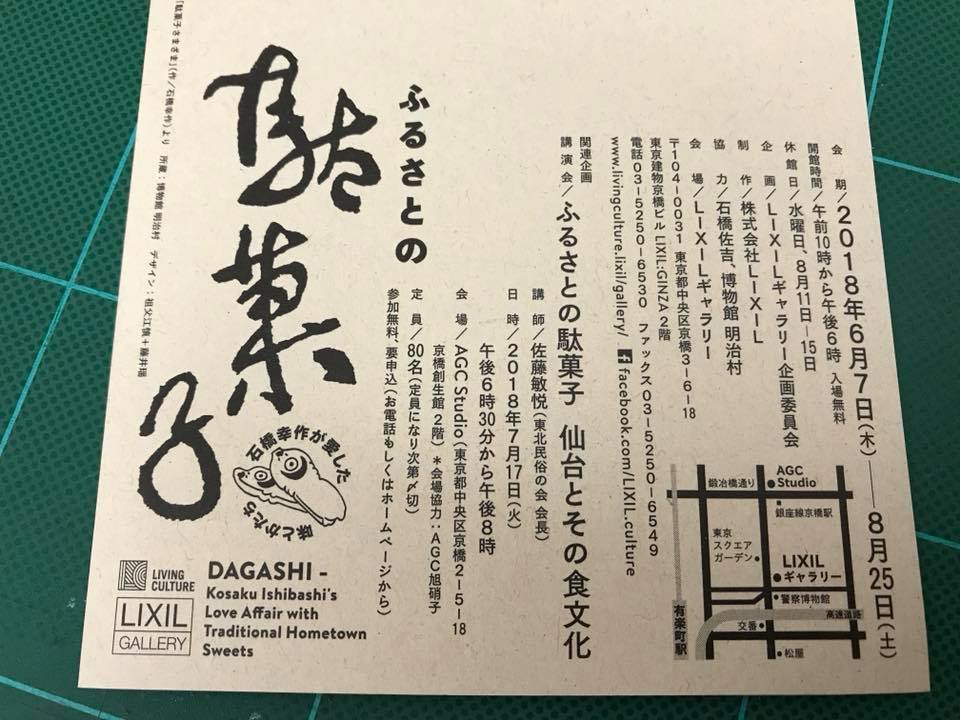

江戸時代からの駄菓子(関東以北と以南では呼び名も違う)の形がしっかり残っているのは、日本でも仙台駄菓子くらいだそうで、これは仙台人はもっと誇ってもいいことではないだろうか。

対して、宮城の食文化は江戸時代からそのまま継承されているものはないという、、あのハゼが入った仙台のお雑煮でさえ、江戸時代には食されていなかったというからビックリです。

そして、昨夜のおはなしで、私が一番心に響いた言葉は、

「原点に立ち返る」ということ。

歴史を紐解いていくと、いろんなものが見えてきます。食文化に限らず全てのことに通じるこの力強い言葉に、背筋がピンと伸びた思いがしました。

佐藤敏悦さん、ご参加の皆様、昨夜も素晴らしい時間をありがとうございました!!

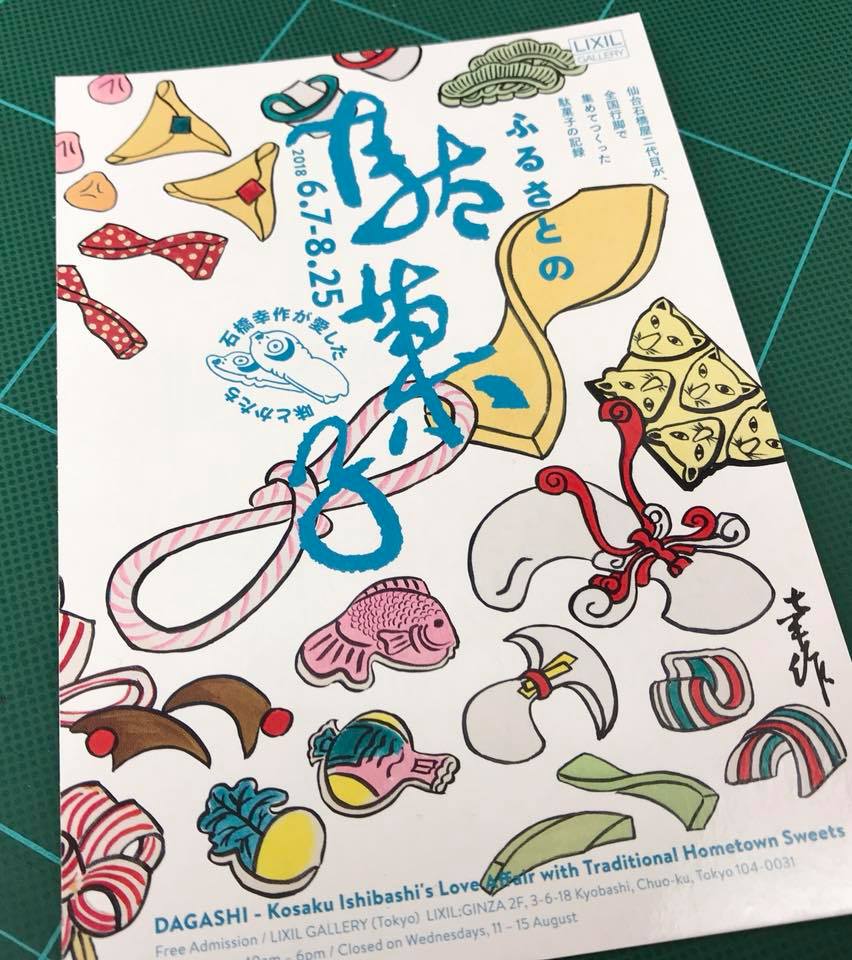

*現在、ゲストの佐藤さんが関わる「ふるさとの駄菓子」展が、東京LIXILギャラリーで開催中です。(仙台駄菓子の老舗、石橋屋さんの記録)ご興味のある方は是非!

連作 水彩「広瀬川に遊ぶ子供の情景」から

『濡らすなよ』(千代大橋付近)

『夏の終わり』(熊ヶ根)

『なにもしないよ』(大橋)

『夏の日』(角五郎付近)

『いつもの場所』(霊屋橋)

『小遣いの使い道』(愛宕橋のたもと)

『放課後』(八幡付近)

『じっとなんかしてられない』(牛越橋)

何がイラストレーターにインスピレーションを与えるか、わからない。私の場合、少なくとも外部刺激が大きいです。人との出会いだったり旅だったり。内面からふつふつと、というケースはあまりありません。思索してイラストレーションにひねり出すタイプではなく、歩き回って結果描くイラストレーターなんだと思います。

7年前、3人のアーティストが仙台荒町の造り酒屋「森民酒造本家」の仕込み蔵を借り切り、アートイベントを開催しました。テーマは広瀬川。イベントのプロデューサーは佐藤敏悦氏でした。美味しんぼにも登場している東北民俗の会会長です。知る人ぞ知る猛烈なる博覧強記の方。

当時,震災直後、佐藤氏が私たちアーティストに出したお題が「広瀬川・未来は原点」と振るったテーマでした。震災の後ということもあり、私は「未来を担うのは子供たち。人間の原点は子供時代」と「広瀬川に遊ぶ子供の情景」シリーズを連作しました。

アップした絵は連作十数枚のなかの二枚です。

今日は、アトリエアルティオにて、私がお世話になった方をお招きしてのトークカフェ『おはなしの部屋△』第二夜がひらかれました。ゲストはその佐藤敏悦氏。仙台駄菓子を中心に広瀬川、宮城の食文化までノンストップ90分。12名の来場者の方々は皆楽しんで帰っていただけました。

イラストレーターの私が、インスピレーションをもらった方々をお招きしての『おはなしの部屋△』。お客さんとゲストが繋がり、その輪が広がっていってくれると嬉しいのです。

第三夜も9月にすでに決まりました。ゲストは、私が十数年お世話になっているフランス文学の大学教授です。ウェブ告知をまたずに、地味な口コミで既に予約満席、、、。いまから楽しみです。

入り江の音_マルタ共和国

a lighthouse_sevensisters/UK