x4160677 - Part 85

- TOP

- x4160677 - Part 85

7月です。あっという間に夏がきました。

今年のオリジナルカレンダーは二種類ありますが、ひとつはフランスの旅カレンダーで「ニースの小舟」。もう一種類のカレンダーの七月は、下記にアップしたポルトガルの南部の小さな村、モンサラーシュです。

この取材旅のときも暑かった。気温は連日40度を越えていたことを記憶しています。小さな子供達をつれて妻と四人で旅していたわたしたちに、その熱波は想定外のトラブルをもたらしました。

詳しいことは割愛しますが、結果、村に予定外の数泊を余儀なくされました。

今、絵を見るたびまっさき思い出すのは、滞在中親身になって私たちの面倒を見てくれた、宿の若夫婦、そしてようやく村から出発できるようになった私たちを見送ってくれたその家族たちです。

多分彼らは私たちのことを憶えていないでしょう。それでも私たちの思い出には深く刻まれています。

私はモンサラーシュ村を過去何枚も描いています。なぜならば描くたび、絵を見るたびに、『旅は「教え」のために何かを引き起こし、気持ちを前に進めていれば、必ず助けを現出させてくれるのだ』ということを思い出させてくれるから。

絵の取材旅なんて、優雅とはほど遠い。あっちでトラブル、どこかのだれかに助けられ、またまた別のところでトラブル遭遇。どぎまぎしたり、落ち込んだり、たどたどしく訪ねたり。かっこわるいったらありはしません。

だから、あの国、この町、助けてくれた人たちや町を美しく思い出すのです。

岩手の情報誌「ラ・クラ」で絵本「交響曲『第九』歓びよ未来へ!」が紹介されました。100年前に第九がドイツ兵捕虜達によって日本ではじめて歌われたきっかけ。それは収容所長が戊辰戦争で敗軍の気持ちを理解していた会津若松出身の松江所長の存在があってのことでした。

東北で取り上げられたことがとても嬉しく思います。掲載ありがとうございました。

わたしは、その昔、何を間違ったか「学芸員資格」をとりました。ですが、35年前の当時、おおかたの博物館の門は閉ざされており、想い叶わず紆余曲折、今に至ります。…まあ、たいした想いでもなかったのでしょう。そんな宝と思っていた資格も持ち腐れて、もはや分解され土に還っています。

当時同級生で、その憧れた道に進んだ友人が、2人だけいます。彼らはすごい。ひとりが仙台土樋にある共生福祉会福島美術館で学芸員をしているOさんです。同じゼミだったのが縁で、いままで何度か福島美術館でのイベントや展示で作品がお世話になりました。

残念なことに、同館は今年をもって閉館が決定。彼女はそう告げつつ、私にこう振りました。

「タクチャン、記念に?廊下壁面にラクガキを描いてくれない?」

そんないきさつで昨日、美術館三階廊下にドローイングをしてきました。

当初は墨一色で「ラクガキ」のつもりでしたが、廊下に道具を広げ、壁の前に立つと、気がかわった。

「絵の具で描こう」。

その気持ちの変化に、学芸員になれなかった悔しさが、まったく無かったか?と言えばウソになる。

描きあげた絵のタイトルは「美術館からの眺め」。所要時間45分。

以前、美術館からは広瀬川と対岸の大年寺山が見ることができました。その風景を思い出しながら描いた作品です。

建物自体、取り壊されてしまうと聞いています。

学芸員になれなかった絵描きが、なくなってしまう美術館壁面に描く、、、ちょっと切ない仕事でした。

イラストレーターと戊辰戦争

戊辰戦争から150年の南部盛岡に行ってきました。

用件は、楢山佐渡百五十年遠忌、ならびに盛岡藩士卒戊辰戦死者供養の法要参列でした。

楢山佐渡の生涯を描いた新聞連載さし絵をてがけた縁でお招きいただいた次第です。

楢山佐渡は、戊辰の役秋田戦争の責任をとり、6月23日に刎首されました。150年前の昨日のことです。

法要では、盛岡藩として戦い命を落とした戦没者の慰霊も合わせて行われました。

わたしはその歴史を見てはいません。

ですが、挿絵を描いているときには、間違いなく「彼ら」が心の中に存在していました。

手を合わせながら、今生きている私が、数多のしかばねの上にある命とは…と、問わずにおれなかったです。

楢山佐渡の生涯を描くことで、この一年半、まさにフリーランスとして「ギャランティを得、メシを食って」これました。

すみません、言葉が汚い…。それでも、やはり佐渡さんに生をいただいたという、とてつもなく「リアルな実感」がわたしにはあります。

死してなお、後世に生きる私たちに糧を分けてくださっている楢山佐渡さん、そして戦いに命を落とした侍たちの命なのです。

時代を必死に生きること自体が、種をいくつも撒く、ということなのですね。

歴史は表裏一体、正しいこと、間違っていることはないのです。

必死にその日を生き抜けばいい。

撒かれた種はさまざまなかたちで後世に生きる人を助けるのでしょう。

法要、式典が終わり、盛岡市先人記念館に所用があり、学芸員さんとお会いしてきました。

岩手の先人の歴史を一堂に集めた記念館です。

広いロビーでいろいろなことを話しながら、「時代を必死に生きることが、次の世代に種を撒くこと。」という考えが頭から離れませんでした。

イラストは連載に使われたなかの一部です。

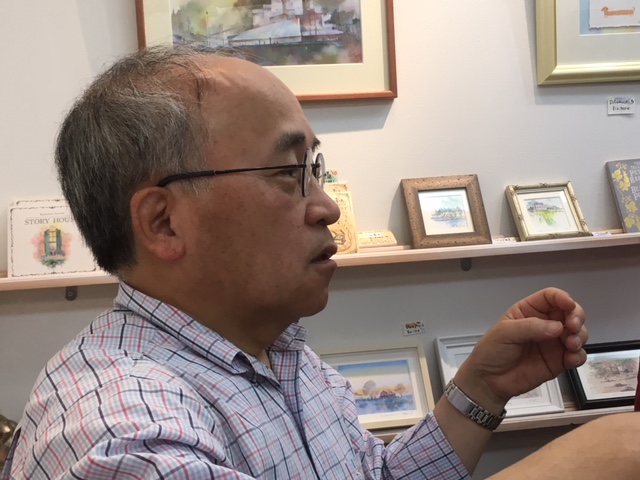

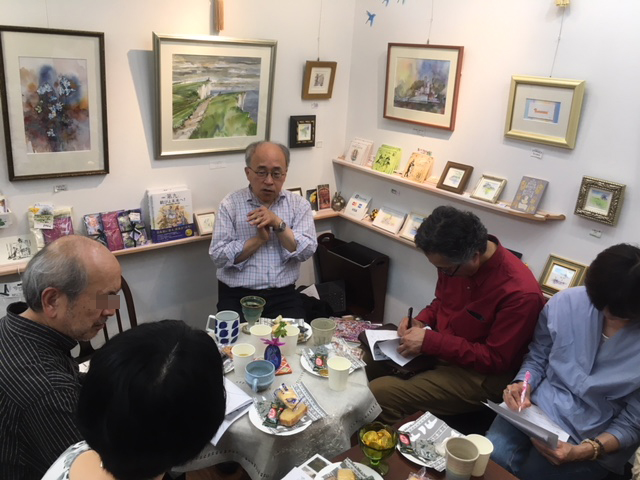

今宵開催のアトリエアルティオ「おはなしの部屋△」第一回、無事、楽しく終わりました。

ゲスト・塩竈市杉村惇美術館館長岩澤克輔さんのトークカフェでした。小さなギャラリーにもったいないのは百も承知でのお声掛けでしたが、快くお引き受けいただき、感謝しています。

美術館の館長さんという、若干固めの肩書きからは、想像を遥かに超えた話のおもしろさ、そして幅のひろさ(私は知っていましたが、参加者からはそんな声が多く届きました=失礼!)。画家杉村惇の系譜から作品の持つ魅力はもとより、美術館の役割まで、おもしろおかしく、ユーモアを交えながら展開,参加の皆さんも対話に加わっていただき、うれしかったです。

岩澤さん、そして今回ご参加の12名のみなさん、ありがとうございました!

次回「おはなしの部屋△」は、7月27日金曜日午後7時。民俗学と東北の食文化の楽しいお話を佐藤敏悦さんにカフェトークしていただく予定です^_^お楽しみに♩

画家は絵に、象徴や秘密を込めます。トップ絵「アレンテージョ」にも自分のかくれテーマや隠語を何気なく入れています。(たいした秘密ではないけれど(^_^)

2010年、スコットランド取材を元に描いたアクリル作品「Home coming」を描きました。今回久しぶりにギャラリーに展示したこの絵には、パネルでテキストが、あえて添えられています。ひそやかな想いをばらした?とも言えるかもしれません。

絵と文章を併記する作家はそういないように思えます。批判も少なからずあります。それでもあえてキャプションをつける。それは「表現したい」という気持ちと同じくらいに「伝えたい」という思いが強いからに他なりません。多分に美術系ではなく文系を学んできたクセ(笑)かもしれません。

以下が「Home coming」に添えられたテキストです。

———–

エジンバラ城の下、

公園のベンチでクロッキーをしていると、

ある言葉が、頭上から舞い降りてきた。

…【HOME】…

だれかがそっとささやいた、そんなかんじだった。

あわててクロッキーブックに鉛筆を走らせたそこには、

こんな言葉が書かれていた。

王は、国という家のために。

兵は、民の安全という家のために。

民は、家族という家のために

すべて人は、それぞれの帰るべき家に還りつくために、

日々を生きている。

———–

本当にエジンバラの空の下、この言葉達は「降って」きました。不思議でした。

今日、ギャラリーに小説家を志している青年がきました。彼にこの話をしましたら、深くうなずいて「わかります!」と言ってくれました。うれしかったな。

タペストリー展は、明日まで開催しています。

ありがとうございます。

今回開催中の個展会場で、「見ていて楽しい」という言葉を何度もかけられています。

意外でした。だって展示作品は、抽象、半具象だもの、、、。

以前、絵本でお世話になった編集畑の方が来訪、「古山君の絵は清々しいんだ。そして楽しんでいるのが伝わって来るよ。絵にそえられた詩のようなテキストがまたいいね。イケるよ、このスタイルは。ぜひ続けてよ。東京でまた飲もう」

出版の世界でしのぎを削り、本の最前線を渡ってきた方だけに、うれしかった。

そういえば、企画側の熊谷融・理慧古先生も同じことをおっしゃってました。

楽しく描くのは伝わるのだな、きっと。

昨晩、個展で仙台に来ている友人、家具作家の桑原信之氏(山形余目在住)が我が家に来訪。酒を酌み交わしながら木っ端をもてあそんだりイメージエスキースを描いたり。。。いたった結論は、「楽しんで創ろう」でした。

7月、アトリエアルティオで桑原・古山の2人遊びエキシビジョンをします。イラストになるか抽象になるか、はたまた半具象か???それはふたをあけてのお楽しみ。もちろん私らも楽しみまくります。