x4160677 - Part 86

- TOP

- x4160677 - Part 86

画家は絵に、象徴や秘密を込めます。トップ絵「アレンテージョ」にも自分のかくれテーマや隠語を何気なく入れています。(たいした秘密ではないけれど(^_^)

2010年、スコットランド取材を元に描いたアクリル作品「Home coming」を描きました。今回久しぶりにギャラリーに展示したこの絵には、パネルでテキストが、あえて添えられています。ひそやかな想いをばらした?とも言えるかもしれません。

絵と文章を併記する作家はそういないように思えます。批判も少なからずあります。それでもあえてキャプションをつける。それは「表現したい」という気持ちと同じくらいに「伝えたい」という思いが強いからに他なりません。多分に美術系ではなく文系を学んできたクセ(笑)かもしれません。

以下が「Home coming」に添えられたテキストです。

———–

エジンバラ城の下、

公園のベンチでクロッキーをしていると、

ある言葉が、頭上から舞い降りてきた。

…【HOME】…

だれかがそっとささやいた、そんなかんじだった。

あわててクロッキーブックに鉛筆を走らせたそこには、

こんな言葉が書かれていた。

王は、国という家のために。

兵は、民の安全という家のために。

民は、家族という家のために

すべて人は、それぞれの帰るべき家に還りつくために、

日々を生きている。

———–

本当にエジンバラの空の下、この言葉達は「降って」きました。不思議でした。

今日、ギャラリーに小説家を志している青年がきました。彼にこの話をしましたら、深くうなずいて「わかります!」と言ってくれました。うれしかったな。

タペストリー展は、明日まで開催しています。

ありがとうございます。

今回開催中の個展会場で、「見ていて楽しい」という言葉を何度もかけられています。

意外でした。だって展示作品は、抽象、半具象だもの、、、。

以前、絵本でお世話になった編集畑の方が来訪、「古山君の絵は清々しいんだ。そして楽しんでいるのが伝わって来るよ。絵にそえられた詩のようなテキストがまたいいね。イケるよ、このスタイルは。ぜひ続けてよ。東京でまた飲もう」

出版の世界でしのぎを削り、本の最前線を渡ってきた方だけに、うれしかった。

そういえば、企画側の熊谷融・理慧古先生も同じことをおっしゃってました。

楽しく描くのは伝わるのだな、きっと。

昨晩、個展で仙台に来ている友人、家具作家の桑原信之氏(山形余目在住)が我が家に来訪。酒を酌み交わしながら木っ端をもてあそんだりイメージエスキースを描いたり。。。いたった結論は、「楽しんで創ろう」でした。

7月、アトリエアルティオで桑原・古山の2人遊びエキシビジョンをします。イラストになるか抽象になるか、はたまた半具象か???それはふたをあけてのお楽しみ。もちろん私らも楽しみまくります。

a couple

Gare de Lyon

オリジナル

用途・コンペのための描き下ろし

使用画材・ペン

シンプルなイラストですが、曲線と直線のバランスに気を配って描いた作品。

二色刷りのためのイラストでした。

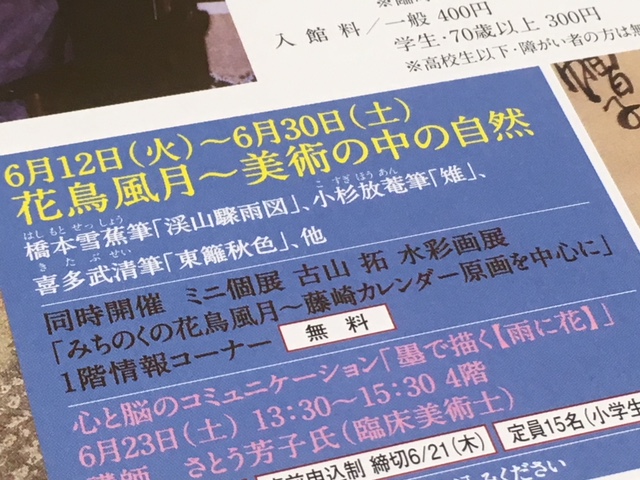

共生福祉会福島美術館・協賛展示のご案内です。

会場は、仙台土樋にある共生福祉会福島美術館。収蔵品の内容は以下、ホームページから抜粋します。

「近世・近代の絵画と書跡、工芸、彫刻、歴史史料と、多岐にわたります。コレクションの場合は、その質の良し悪しが問題になるのですが、62万石大名の伊達家の遺品を核にして3代に渡る福島家の審美眼を経た福島美術館のコレクションは、どこにもひけを取らないものと云えるでしょう。」

そんな美術館ですが、残念なことに今年を持って閉館することになったとのことです。貴重な収蔵品の数々を見るなら、文字通り「今」しかありません。

会期は6/12(火)から6/30(土)まで、『花鳥風月〜美術の中の自然』と題した収蔵品展への協賛展示として、一階会議室で私の水彩画を協賛展示いたします。

学芸員さんから「花鳥風月共通テーマで展示してもらえませんか…?」との打診を受けた私の傍らにあったのが、私が担当した仙台藤崎デパートの今年のカレンダーの原画。それが偶然東北の花鳥風月をテーマにした絵達だったので快諾。今日搬入してきました。タイトルは「みちのくの花鳥風月」

11点のカレンダーに使われた水彩画と、テーマに合った2点の水彩画を展示します。場所以下となります。

〒984-0065 仙台市若林区土樋288-2 社会福祉法人共生福祉会 福島美術館 一階会議室(ギャラリー壁面ではありませんので、ご了承ください)

開館時間9:00〜16:30

日月休み

入館料一般400円 学生70歳以上は300円 高校生以下・障がい者の方は無料

詳細は美術館ホームページをご覧ください。↓

http://www.fukushima-museum.jp

しかし、、、収蔵品は伊達62万石の美の遺産です。 文化を育てるのは難しく、消すのはいともたやすい。今の仙台に、創業者福島氏のような、実業家であって、一幅の絵に織り込まれた目に見えない息づかいを感じるような,大きな器の人間はいないものだろうか。。。時代なのかな.否、そうは思いたくないよ。

最後に。今週土曜日、誰もいない館内廊下の壁にウォール・ドローイングをしてきます。要はでっかい落書きだね。ふすま二枚分くらいの壁面。今日、学芸員さんからお願いされました。

何を描こうか、、、近々取り壊される壁面だ、切ないけれど思いっ切りドローイングを壁にぶつけるしかないですね。描いたドローイングは会期中、もちろん閲覧可能、です。

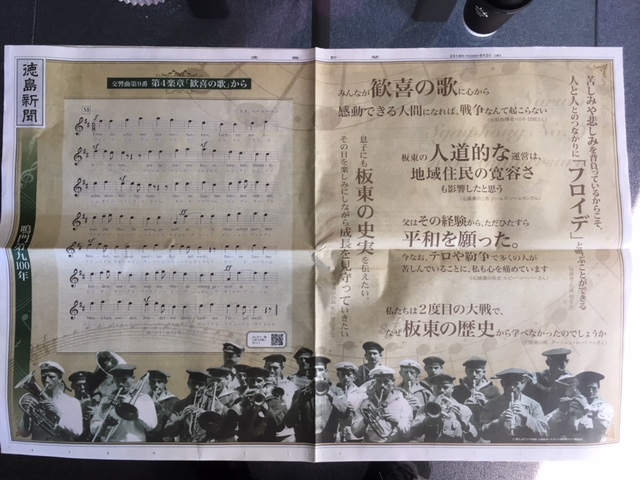

2018年6月1日、午後6時半、交響曲第九「合唱付き」が鳴門板東の空に響き渡りました。ドイツ兵俘虜収容所でドイツ兵たちが手作りの楽器をまじえ、感謝の気持ちと平和への祈りを込めて演奏したのが、ちょうど百年前の同日同時刻でした。

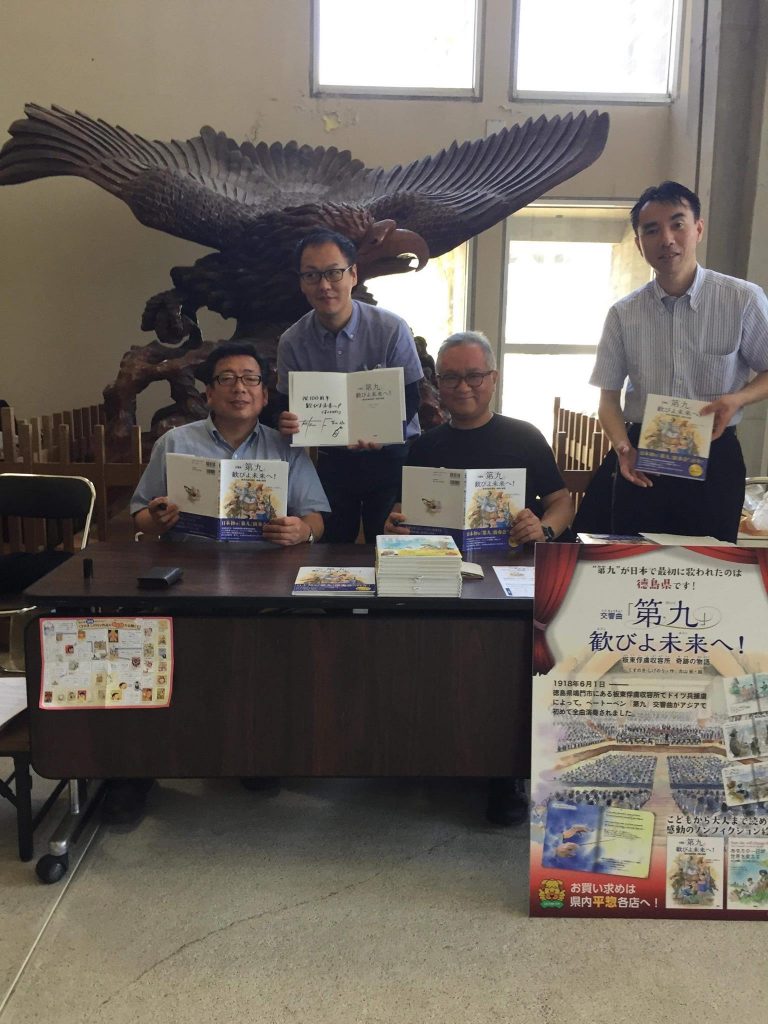

絵本「交響曲「第九」歓びよ未来へ!」(PHP研究所)のイラストを手がけた縁で式典に参列。席はなんと、二列目。一列目がドイツからきた俘虜達の末裔でしたから、特等席です。そんな席で聞くことができたのは、板東在住である原作者のくすのきしげのり先生の尽力があってのことでした。

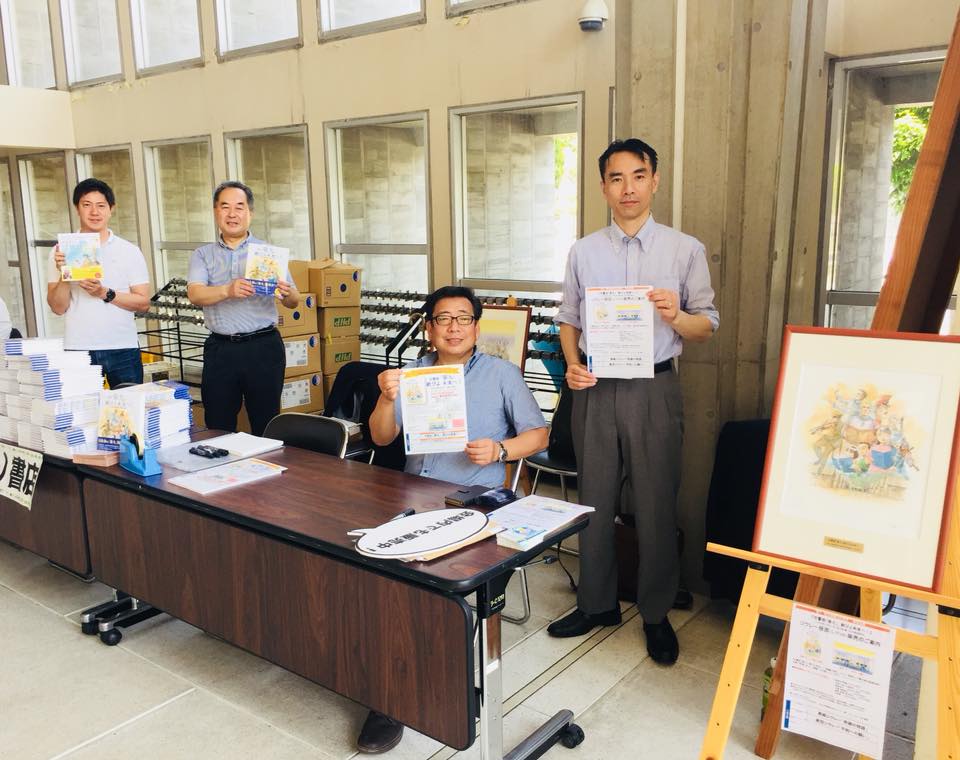

会津若松出身の松江豊寿収容所長の銅像除幕式もあわせ、式典は終了。くすのき先生、PHP研究所の編集者さんと営業さんの四人で場所をうつし、一献。ぎりぎりでとれた鳴門市内の宿に投宿。(百周年イベントに世界中から第九を歌う会の何百という人たちが徳島そして鳴門へ集中していたのです。宿が取れた事自体奇跡です)あけて6月2日は、鳴門市文化会館でわたしも急遽絵本サイン会のテーブルに座ることになりました。

サイン会はうれしい悲鳴の行列。(式典でも鳴門市長が絵本の意義について触れてくださったので。。)飛行機の時間の都合でわたしはサイン会を途中退席。名残惜しくも鳴門をあとにしました。

第九が縁で、ニーダーザクセン州と徳島県、リューネブルク市と鳴門市は姉妹都市を結んでいるのですが、リューネブルグ・メドケ市長も式典参列。市長を目にした時、実はほっとしました。私が描いた楽団の中の「想像上のドイツ人」に似ていたのです。もちろん市長はそんなことは思わないでしょうけれど、私にイラスト打診のきっかけのひとつが「ドイツ人を描き分けられるイラストレーターに」ということもあったのです。

そんな慌ただしい鳴門でしたが、東北の私の眼には、鳴門の風景がとても新鮮で魅力的に映りました。いつの日か、徳島鳴門と福島会津若松、そしてドイツのリューネブルグの風景を描いて一冊の画集にまとめられたら素敵だな…と思いつつ徳島をあとにしました。

↓サイン会場

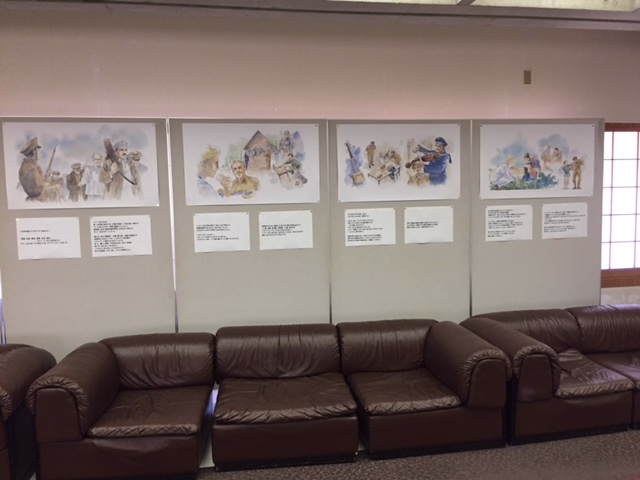

↓鳴門市文化会館ロビー

↓6/2付・徳島新聞特集一面

松江豊寿板東俘虜収容所長胸像

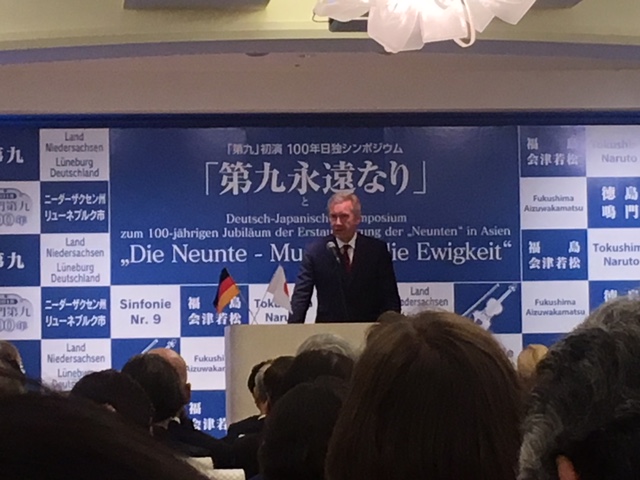

↓クリスティアン・ヴルフドイツ元大統領スピーチ

↓オマケ・絵本のためのラフ。鉛筆スケッチ。

手がけた絵本『交響曲「第九」歓びよ未来へ!』はベートーベン第九交響曲のアジア初演エピソードを核に平和への願いを込めた絵本です。百年前の鳴門板東俘虜収容所での実話です。

原作者である板東在住の児童文学作家くすのきしげのり先生、絵を描いた私、版元PHP研究所の編集者さんはもとより、鳴門のドイツ館や他多くの関係者の方々の想いが詰まった「特別な一冊」だと感じています。

その鳴門において、収容所での第九初演から百周年を記念した式典が、6/1〜3の三日間開催されます。

私も絵で関わった者として、期間中、鳴門へ参ります。

そんな準備をしている最中、版元・PHP研究所の編集者Yさんから「プロモーションクリップができました」と連絡が入りました。

ぜひ、ごらんください。↓

この写真は、5/27にイベントで行われた『交響曲「第九」歓びよ未来へ!』くすのきしげのり先生サイン会の様子です。