x4160677 - Part 91

- TOP

- x4160677 - Part 91

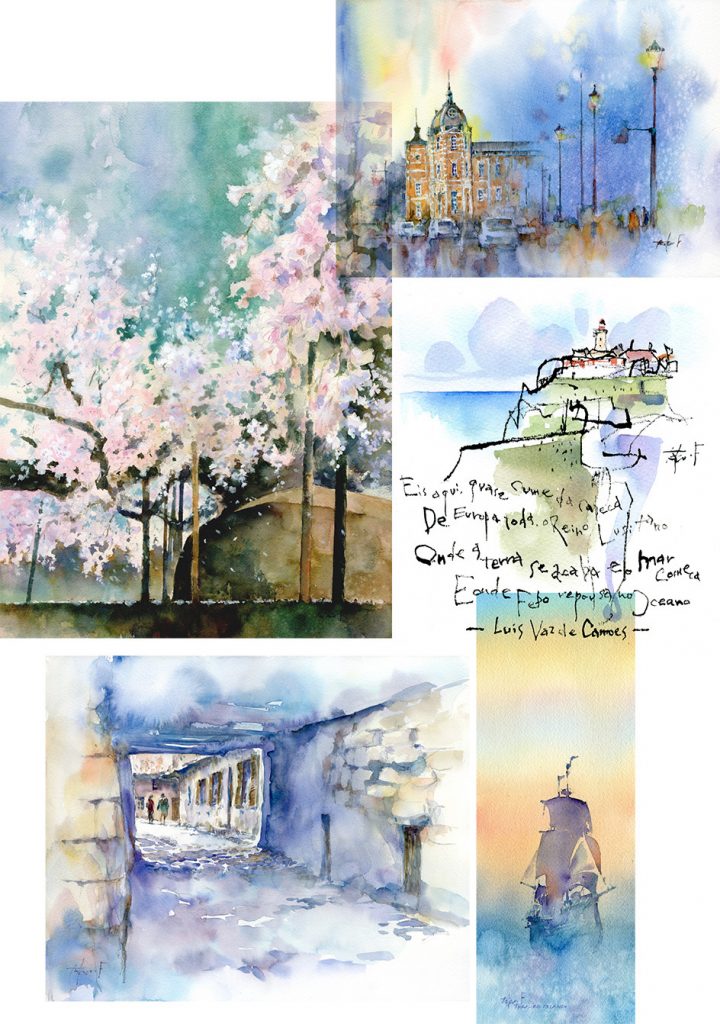

東北通信情報懇談会の会報誌「メルカート」の最新号が手元に届きました。背表紙に「旅絵」と題した水彩画とエッセイを担当して6回目。今回は秋田・由利本荘市の鳥海山を題材にしています。

今まで絵とエッセイの仕事をいただいてきましたが、メルカートは東北全域をテーマにしています。取材旅の合間にこころに舞い降りたキーワードから、自分の内側を振り返ることができて、とてもありがたい仕事のひとつです。

テキストも下記に紹介します。ご笑覧ください。

* * *

菜の花畑へ-鳥海山

わたしは小学生の頃、岩手の二戸という町にすんでいた。家は町はずれだった。当時、東北本線がすぐそばを走り、線路の向こうには急斜面の山が壁のように立っていた。列車が通るとゴトンゴトンとレールの音が山肌に反射し聞こえてきた。そのたびに「あの山の向こうはどんな風景なのだろう?」と思っていた。

山を登りきり、稜線から向う側を見たい。その想いは結局叶わず、数年で転校することになった。登山家や冒険家なら、そんな体験が原体験の一つなったと言っても格好がつくが、残念ながらわたしはそのどちらでもない。山に登る習慣のない自分ではあるけれど、それでもその存在の強さはわかるような気がする。

山はただそこにあるだけだ。しかし、麓や周囲に暮らす人にとって、その姿は目に見えない心の盾だ。特に住み慣れた場所を離れた時に、その盾の強さは強靭となる。

今回の絵は春の鳥海山。山形側、秋田側それぞれで違った稜線を見せてくれる。何度旅しても深呼吸をしたくなる山だ。

何気なく山なみを眺め、息を吸う。そうすることで心の楯の厚みが少しずつ増して行く。二戸で見ていた名も知らぬ山もまた自分に大きな何かをくれているのではないか。

この絵の菜の花畑は、由利本荘側から登った桃野という地区に広がっている。

(絵と文・古山拓)

おかげさまで、昨日11日、盛岡川徳での個展が盛況のうち幕を引くことができました。ご来場の皆様、ありがとうございました。

そして今回も絵を嫁がせていただいた多くのお客様に心より御礼申し上げます。お陰で、再来年も岩手で皆様にお目にかかれそうです。

冒頭で紹介する絵は、最終日の閉場間際に嫁いだ6号作品です。

以前、英国ハワースを描いた作品をお求めくださったお客様が、南仏の小さな村を描いた「鷲の巣村」を決めてくださいました。

「リビングに掛けるのが楽しみです」と、お持ち帰りくださいました。

石割桜の絵は、少々大きめの一枚でしたが、盛久ギャラリーさんの元へ、収蔵作品として嫁いで行きました。石割桜の季節、収蔵作品展示の一枚としてお披露目していただけるようです。こころより感謝申し上げます。

盛岡はふるさとですので、高校、中学、小学校の同級生や、先輩方に夜の食事も大変お世話になりました。ありがとうございました。一週間があっという間。まるで夢のようでした。

昨日「絵が届きました」と、はじめてアルティオのきてくださったお客様のM・Hさんから写真付きのメールメッセージが届きました。

イギリス湖水地方、ウィンダミア湖のほとりの町ボウネスの家を描いた「ちび絵」ですが、お客様は花をあしらって撮影してくれました。家族の小さな仲間に加えてもらえたようで、じわっとうれしい。

壁にかけてフェイスブックにアップしてくれたりするお客様もいらして、それは作者としてとても有り難いことです。

嫁ぎ先で気持ちよく過ごしてほしい、そんな親心を知ってか知らずか、嬉しい報告メールでした。

そんな嬉しい日があけた今日は、盛岡個展梱包日。さきほど宅急便で盛岡へ梱包のみ一足先に出発しました。わたしたちは4日の搬入日に盛岡入りです。

アルティオ店主の妻も一週間盛岡入りしますので、4/4〜4/11までアルティオ店舗,ネット注文ともに臨時休業となります。ご了承ください。万全の?二人体制で川徳デパート5階ギャラリーカワトクでお迎えいたします。

絵は出品作より「記憶の扉」。北上山地の高原地帯開拓村を描いた一枚です。

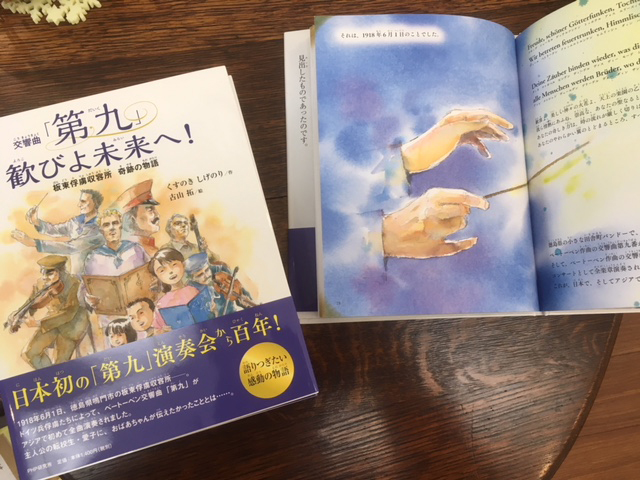

「交響曲「第九」 歓びよ未来へ! 板東俘虜収容所 奇跡の物語」(くすのきしげのり・作/古山拓・絵/PHP研究所)が先週、出版されました。

「あなたの一日が世界を変える」に続いて、くすのき先生とPHP研究所さんからお声掛けいただいた絵本です。体裁は全作に準じ、第二弾的あつかいです。

ベートーベンの第九がアジアで初めて歌われたのは、100年前の徳島板東俘虜収容所でした。(わたしも初めて知りました)

当時の収容所長が会津若松出身。戊辰戦争での敗北で敗軍の兵士達の気持ちをわかっていたことから手厚くドイツ兵捕虜達を迎え、捕虜達が感謝の気持ちを第九演奏に託したのがはじまり。そのエピソードを、小学生の女の子が知っていくという筋立てです。

今は年末恒例となった第九演奏、そのはじまりが戦争の傷跡と友情。信頼だったとは。。。私は岩手出身でアトリエを仙台に構えていますので、東北出身の収容所長の存在にはことさらに特別な感情がありました。平和と国境を越えた友情への祈りを込めて、描きました。

制作は現地取材はもちろんのこと、くすのき先生、編集担当者様と膝を交えてベストな表現を練り、描き上げました。(モノトーンの絵は見返しです)

私は何度か書いてきましたが、絵を学ばずに歴史を学んだ人間です。(絵は独学)今回の制作には、そのことが大きく役立ちました。

歴史は教科書に載っている有名な人たちが作っていくのではなく、名も無い人々が織り上げていくものなのです。板東から世界にひろがった第九演奏は、まさにそのことを証明しています。

おかげさまで書店発売と同時に重版が決定、初版はもう手に入らないのかな。アルティオでは20冊ほどあります。アルティオ取扱い分は、わたしのサインを入れています。ぜひ、書店で、アルティオでお求めください。

「海画展〜記憶の三陸風景展〜」も本日最終日となりました。午後4時まであけていますので、どうぞふらっとお立ち寄りください。

1月から月代わりで好きな「海」と「船」と「物語」。好きなモチーフに楽しんで向き合えた企画でした。

かようなわがままな企画に毎月ご来場くださったみなさま、本当にありがとうございました!

(カフェトムテ展示・バレアリックコーヒーロースター展示・一番町開国屋展示は今月いっぱい展示しています)

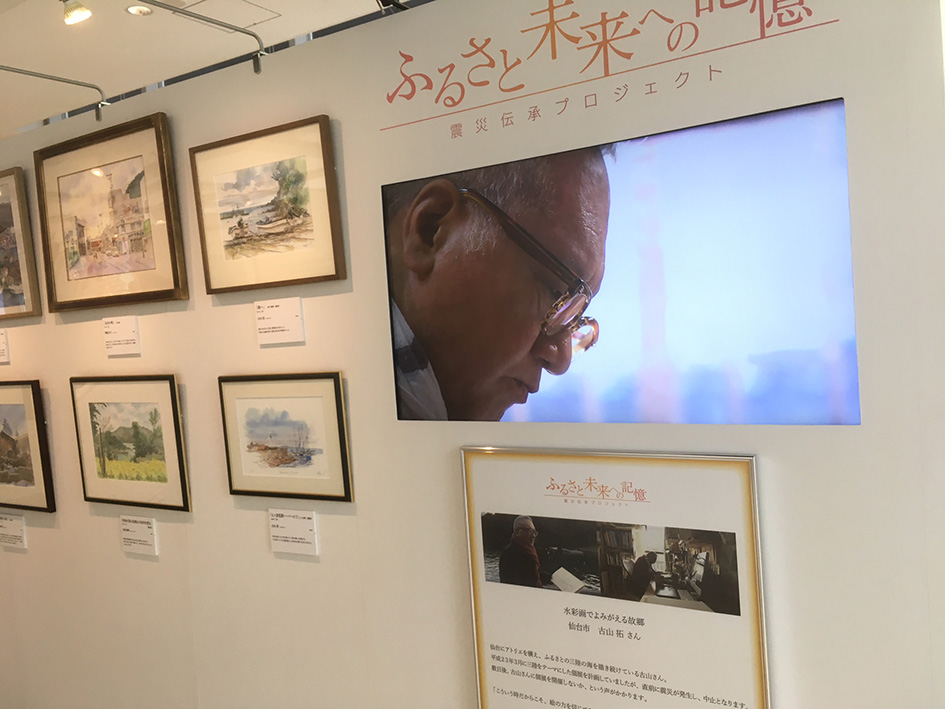

NHK仙台放送局ロビーで開催中の「ふるさと未来への記憶〜震災伝承プロジェクト」も明日21日まで。

私の制作風景が、とってもキレイな映像で流れています。(感謝です!)

なにかのついで、足をお運びください。

森羅万象、神様、宇宙、大いなるもの、、、どんな言い方でもいいのだけれど、昔から人々はそんな全てを司る力を知っていて、それぞれの文化のありかたで働きかけてきたと思います。

私が興味をひかれる文化に古代ケルト文化がありますが、その文化圏でも森羅万象に力が宿り、Faeries=妖精がいきいきと描かれています。

以前、ケルト文化の色濃いアイルランドを旅したときに妖精の画集を買ってきました。妖精といっても、かわいらしいものではなく結構怖い。小さなブラウニーなんて名前こそ可愛らしいですが、それだって実際目の前に現れたら、ひきます、きっと。同じケルト文化圏のフランスブルターニュ地方のあれこれを書いた本でも,似たような興味深い記述がありました。そこには大いなる力への畏怖があるように思えます。

ひるがえって自分が暮らす日本の祭りや伝承芸能を見ると、やはりおおいなる力への畏敬の念や感謝がかたちになっているように思えます。

ふるさとである岩手に鹿踊りという伝統芸能があります。(宮沢賢治も「鹿踊りのはじまり」という物語で鹿踊りのことにふれています。青空文庫で読めます→こちら)この踊りの衣装を見ると、ケルトの妖精達を思い出してしまうのです。動物と人間がひとつになっているような、そんな不思議なデザイン。(実際に目の前で鹿踊りの衣装をまとった踊り手を見ると、その大きな存在感に圧倒されます。)

いつも鹿踊りのデザインを見るたびに、人は大いなる力と常に繋がっている、、、という想いが拭えませんでした。

今日アップした絵はその鹿踊りへの想いを描いた一枚「faeries_鹿踊り」です。