x4160677 - Part 92

- TOP

- x4160677 - Part 92

宮沢賢治が当時聴いたであろう音源を集めたCD「心象スケッチ『春と修羅』〜宮沢賢治が聴いたクラシック〜」の制作にイラストレーションとデザインで関わりました。今月下旬に完成です。

制作は岩手出身仙台在住の音楽プロデューサー佐々木孝夫さんです。昨年関わった宮沢賢治CD「ジャズ夏の話です」に続いて、宮沢賢治の聴いた(であろう)当時音源シリーズ第二弾です。今回はクラシックを中心に小品15曲が収録されています。

15日付の岩手日報で取り上げられました。私のことも触れてくださっています。(感謝!です)

CD取扱いは、以下です。

花巻/宮沢賢治イーハトーブ館・林風舎

盛岡/もりおか啄木・賢治青春館

仙台ではジャズミーブルースノラ(孝夫さんの経営するライブハウス)・アトリエアルティオ(当ギャラリー)

CDに関するお問い合わせはジャズミーブルース・ノラ 022-398-6088まで、お電話でどうぞ。

CD発売を記念して、岩手盛岡/もりおか啄木・賢治青春館1階喫茶コーナーでイベントがあります。

蓄音機でSPレコードを聴く「賢治が出会った音楽」です。要予約で先着20名様。参加費500円(コーヒー付き)参加予約は019-604-8900まで。

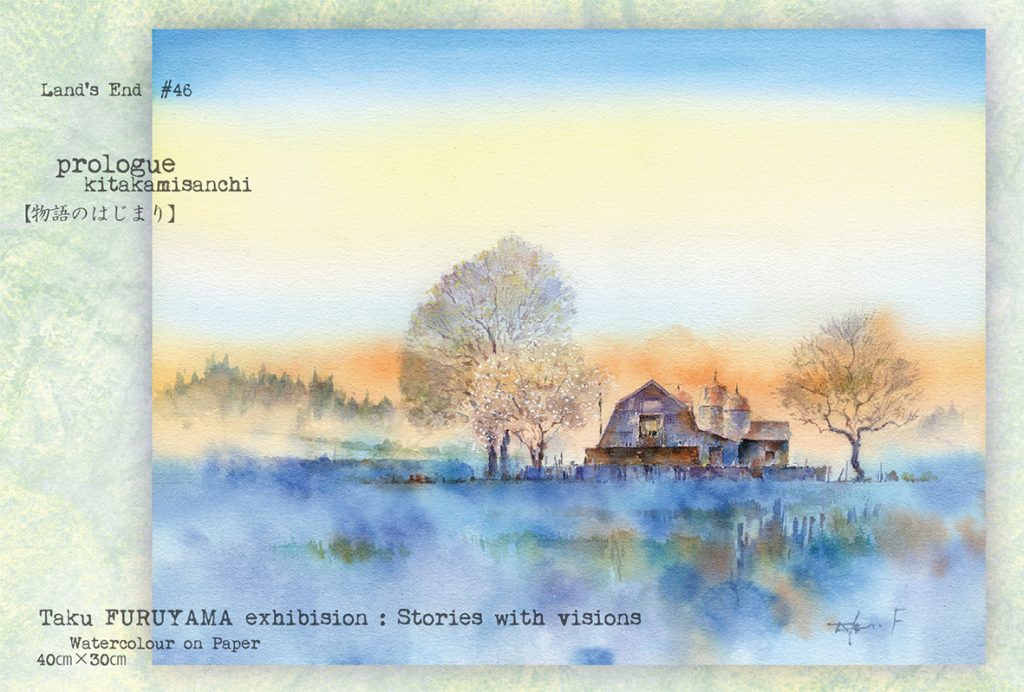

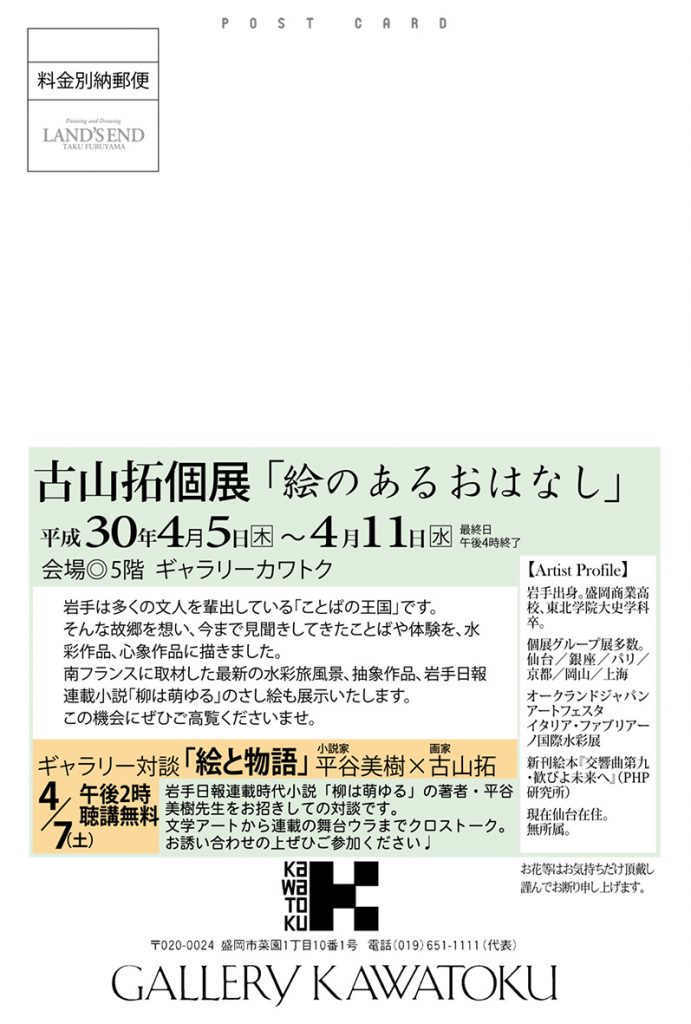

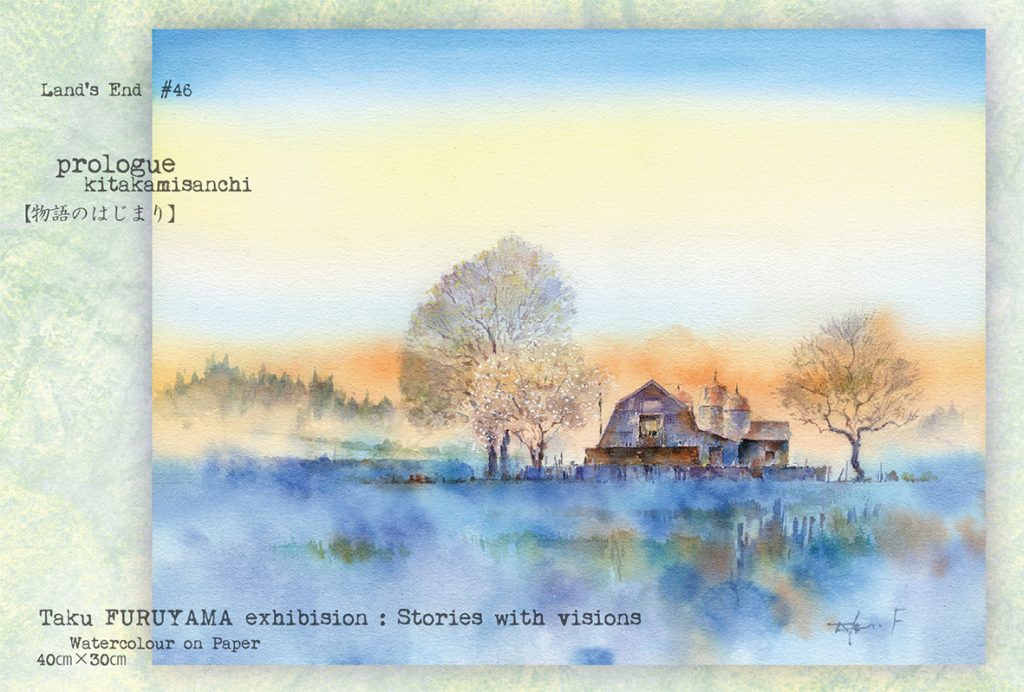

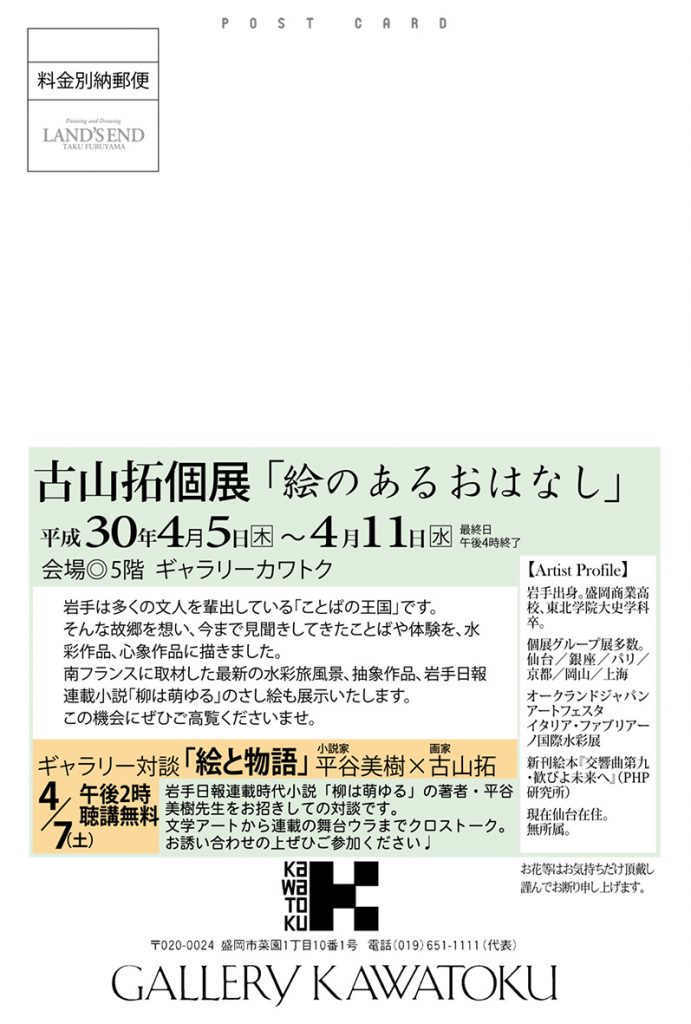

古山拓個展「絵のあるおはなし」

会期/4月5日(木)〜4月11日(水)(最終日午後4時終了)

会場/パルクアベニューカワトク・5階ギャラリーカワトク

★ギャラリー対談/4月7日(土)午後2時〜「絵と物語」

小説家平谷美樹×画家古山拓

岩手日報連載時代小説「柳は萌ゆる」の著者・平谷美樹先生をお招きしての対談です。

文学・アートから新聞連載の舞台ウラまでクロストーク。 お誘い合わせの上ぜひご参加ください。

■ 2018/3/12投稿 盛岡川徳個展の御案内 ■

「絵にストーリーを感じます」

「この絵、懐かしい気がします」

個展会場でそんな感想をよくいただきます。

4月に盛岡川徳個展のタイトルは、そんな想いを込めて「絵のあるおはなし」としました。

風景画から抽象画まで、わたしの心の中のストーリーをこめました。

案内状ができあがりましたので、アップします。

会期中は全日会場におりますので、ぜひお立ち寄りください。

■古山拓個展「絵のあるおはなし」

会期/4月5日(木)〜4月11日(水)(最終日午後4時終了)

会場/パルクアベニューカワトク・5階ギャラリーカワトク

★ギャラリー対談/4月7日(土)午後2時〜「絵と物語」

小説家平谷美樹×画家古山拓

岩手日報連載時代小説「柳は萌ゆる」の著者・平谷美樹先生をお招きしての対談です。

文学・アートから新聞連載の舞台ウラまでクロストーク。 お誘い合わせの上ぜひご参加ください。

-ごあいさつ-

岩手は多くの文人を輩出している「ことばの王国」です。

そんな故郷を想い、今まで見聞きしてきたことばや体験を、水彩作品、心象作品に描きました。

南フランスに取材した最新の水彩旅風景、抽象作品、岩手日報連載小説「柳は萌ゆる」のさし絵も展示いたします。この機会にぜひご高覧くださいませ。

あの日から7年後の311企画。「海画展」はそんな想いで企画した展示です。

明日、その3月11日を迎えます。トップ絵は震災前の気仙沼。港の対岸、造船所がありました。そのあたり。

「海の物語から描く」

「船を描く」

「震災前のスケッチから描く」

と三つのテーマで3ヶ月のロングラン展覧会にチャレンジしてきました。

あらためて思ったことは、「海を描く」ということは、「海に関わる海以外のもの」を描く、ということでもあるのです。

なんだか、光を描こうとするときに、自ずと影を描かなければならないということに通じるな、、、なんて常に思いながらの制作でした。

正直に言います。いろいろな事情が重なり、今回ほど気持ちが大変な展覧会はありませんでした。興行成績的には成功とは言いがたい数字でしょう。はっきり言えば持ち出しばかりの赤字興行です。

だけど、明日3月11日を目前にして、やった意義はおおいにあった、と思いたい。

なぜなら、この企画をもって私の中では海と震災に一区切りつけることができたから。

何を得たか?

それは数年経ってわかること。今はなにもわかりません。

いえることは,我流絵描き・イラストレーターとして這ってきた自分にしかできない表現をしたということ。

昨晩、企画の屋台骨のひとつ、シンガーソングライター「苫米地サトロライブ」が素敵なかたちで終わりました。

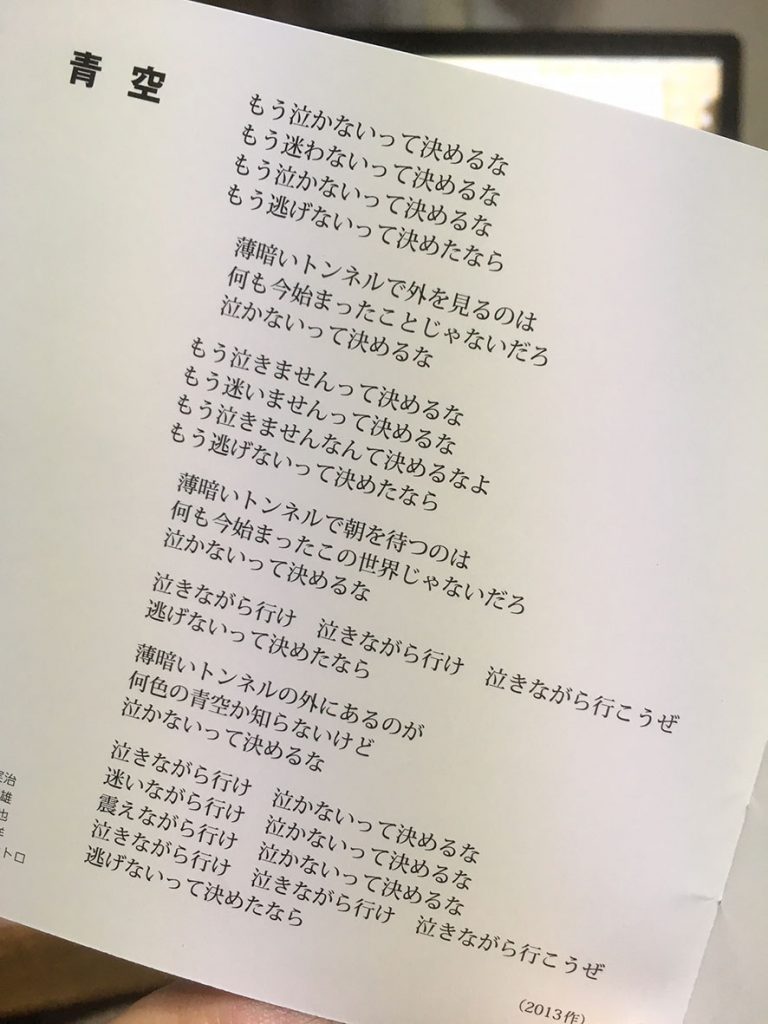

友人である彼の大好きな歌に「青空」があります。

彼が震災の応援ソングとして作った歌です。

昨日の彼の歌とリズムを刻むステップには、鬼気迫るものがありました。

その歌詞から引用で、明日にたむけたいとおもいます。

* * *

泣きながら行け 泣かないって決めるな

迷いながら行け 泣かないって決めるな

震えながら行け 泣かないって決めるな

泣きながら行け 泣きながら行け 泣きながら行こうぜ

逃げないって決めたなら

サトロ君、ありがとう。

荒れている海は、きらめく海以上に立ち止まってしまう。

この水彩画「雪風」の元になったスケッチ素描は岩手のリアスの海辺であることは確かだけれど、どこだったかいまとなってはわからない。

憶えているのは、強風が吹きすさんでいた、ということ、そして風にあがなうようにカモメ達が空に舞っていたということだ。雪は決してふっていなかった。私の場合、素描を元に風景画を描き始めると、心の中では雪が舞い、時間が夕刻へと近づき、漁村に光がともってくれていた。絵描きはことほどさようにウソをつく。

美しい海辺ももちろん魅力だけれど、荒海にあがなうように暮らし続けた漁村の体温もまた愛おしいのだ。こんな漁村が三陸にはいくつもあった。それが根こそぎ失われた2011年3月11日。そのことが時間が経つほどにくやしいので、アルティオで発表する。

決して上手い絵でも美しい絵でもないことは百も承知だ。でもそれが、イラストレーターと画家、この両方を行き来して「描くことで食う」という路上生活者スレスレの生き方を決めた自分を支えてくれている、多くのクライアントや嫁がせていただいたお客様への矜持だともおもっている。

NHK仙台放送局が掲げている、「震災伝承プロジェクト〜ふるさと未来への記憶」第二期展示が局の一階エントランススペースではじまりました。

取材をうけた私のクリップも流れています。ぜひごらんください。

身辺あわただしく、ちょっとブログに間があいてしまいました。

海画展4〜海へ〜

「記憶の三陸風景展」がスタートしました。3/20(火)まで!

震災前の三陸への旅をふりかえり、当時の港や海辺の姿を描いています。

古山拓の〔旅絵〕の記録ともいうべき風景、今だからこそ描きたい風景を展示しています。

皆さま是非、お誘い合わせの上お出かけください。

ちなみに奥にかかっているタグボートは仙台新港で描いた作品。40号。

某水彩画展で賞をいただいた作品です。もっとも見てくれた方の心に響いてくれれば、どうでもいいことですが、、、

普段はなんの気なしに見ているけれど、あらためて日本の漁船はスマートだな、って外国を旅すると思います。この絵は英国中部、ヨークシャー地方ウィットビーで出会った漁船。

まるでデフォルメしたようなデザインですが、これは強調していません。コロッとスタイルに前つんのめり型と、私の美のツボを見事に射抜いてきました。

ウィットビーは北海に面した町です。ちなみに英国は日本と同じく四方を海に囲まれた海洋国家。鱈やヒラメを揚げたフィッシュ&チップスは国民食ですね。

この船が何を取ってきたのかわからないけど、見かけたのは1日の終わりの時間。今から漁師さんたちは家に帰ってビタービールで無事帰ったことに乾杯するのだろうな。

発動機の音が遠のく中、防波堤のベンチに腰掛けたカップルがなんだか何もない豊かさを表しているようで、いい時間でした。

ちなみに泊まった宿は、ホテルレゾリューション。「眺めがいい部屋」を取ったのですが、ウィットビーの丘が見渡せて素晴らしい滞在ができました。

小平奈緒さんにぞっこんだ。金は金で文句無くすばらしい。それと同じほどに響いてくるのが、マイクを向けられた彼女がえらぶ「ことば」だ。

フィギュアの羽生選手もなぜかおなじく、語ることばが、素敵。彼女や彼が自分のことばで書き上げた手記をよんでみたい、と、本気で思う。

この氷上を生きる場に選んだ2人のことばビューティは、偶然だろうか?

ウィンタースポーツのおおかたは、個人競技だ。そして戦う場は寒さの中。極限まで追い込んで生きる中で、環境がそんな言葉の使い方をプレゼントしたのではないか、なんてテレビを観ながらおもっている。

論拠ははなはだ薄いけれど、寒い国、暮らすのが大変な環境の中では、ことば文化がソリッドになるとはわたしの勝手な持論だ。ノーベル文学賞最多輩出国がアイルランドだったり、北東北の人たちに見え隠れする文人気質だったり、寒く、風が強いところには,素敵なことばが舞うんだ、きっと。わたしはつい風をさけてモノカゲに隠れてしまうせいか、悲しいかなそれがない。。。

冬季オリンピックの選手達は、「寒さと風のなかに一人生きる」。凡人の想像をこえるその体験は、寒い風が窓を叩く中、ことばに立ち向かう小説家や文人と同じ脳内ニューロンの配置を促すのではないだろうか?(ニューロンってなんだかよくわかっていないけど)

有名な寓話「北風と太陽」で北風がなんだか悪者になっちゃってるのが、なんとなくくやしかったりもするのだよね。北風こそが旅人に耐える意義を教えたんだと思うんだよね。北風に耐えに耐えたメダリスト達に、ことばの神様からも祝福あれ!!万歳!!!

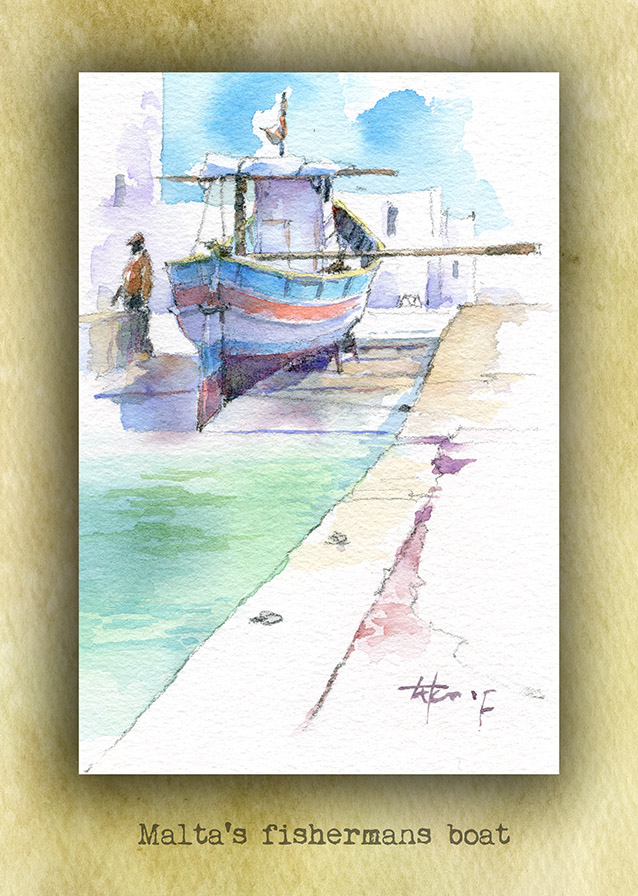

今日のフネ図鑑展からのフネ紹介は、マルタの漁船です。

地中海のヘソあるマルタ共和国。いくつかの小島からなる国です。十字軍が遠征していたその昔、十字軍の本拠地だったこともあるようで、歴史的、地理的な要因もあるのでしょう。固有の文化をもっています。

フネのかたちも独特です。ヘサキとトモはすとんと垂直、そしてカラーリングが独特なのです。青、赤、黄色で目が覚めるよう。独特なのは小さな漁船でも舳先に目が描かれていること。

これは、フェニキア人が昔から守護神としてあがめていた「オシリスの目」ということです。古代エジプトの神様の一人ですね。先日紹介した古代ギリシャの軍船の舳先にも描かれています。地中海世界の航海の守り神だったのでしょう。

旅先でオシリスの目を見たときにまっさきに思い浮かんだのが古代ギリシアの三段櫂船でした。二千年余たっても、自然に糧をもとめる人々の自然への畏怖の念は変わらない、ということですね。

展示中のマルタの漁船の絵は二点ありますが、今日はリヤビューからの一点をアップします。トップにサムネイル表示されている絵は、2005年頃の個展で発表したマルタの港の風景でした。