2025-08-21

ヒルマ展で私が考えたこと

こんにちは、タクです。

ヒルマ・アフ・クリント展を東京に見にいってきたのは、まだ夏が始まる前のことでした。

異様な熱が、会場には満ちていました。もはや世界的ブームといっても過言ではないヒルマの絵へ人々の興味はどこから生まれてきているのか?

会場ではそんなふうに不思議に思い、いろいろ考えていました。

私なりのその時思ったことをサラッと書いておきます。

アートは普遍的?

ヒルマが精神世界に拠り描いていたアートは、百年前には理解されずに、倉庫に眠るハメになっていました。

それはそうでしょう。絵画といえども人間が生み出すものです。

画家は精神世界に傾倒していこうとも、宗教家ではありません。描くことを通して普遍的なことを求めてはいますが、その生きている時代の「色」から離れて生きることは難しい。当然ながら、時代にそぐわない「色」を使う画家は、悲しいかな忘れられていきます。

「アートは普遍的なもの」という考えは、長い間かけてアートビジネスが世に広めた、「造られたスタンダード」に過ぎないと私は考えています。いわば広告メディア業界が世界に与えている仕組みと同じです。美術は一見敬虔な衣をまとって見えますが、そんなことはない、と私は思っています。

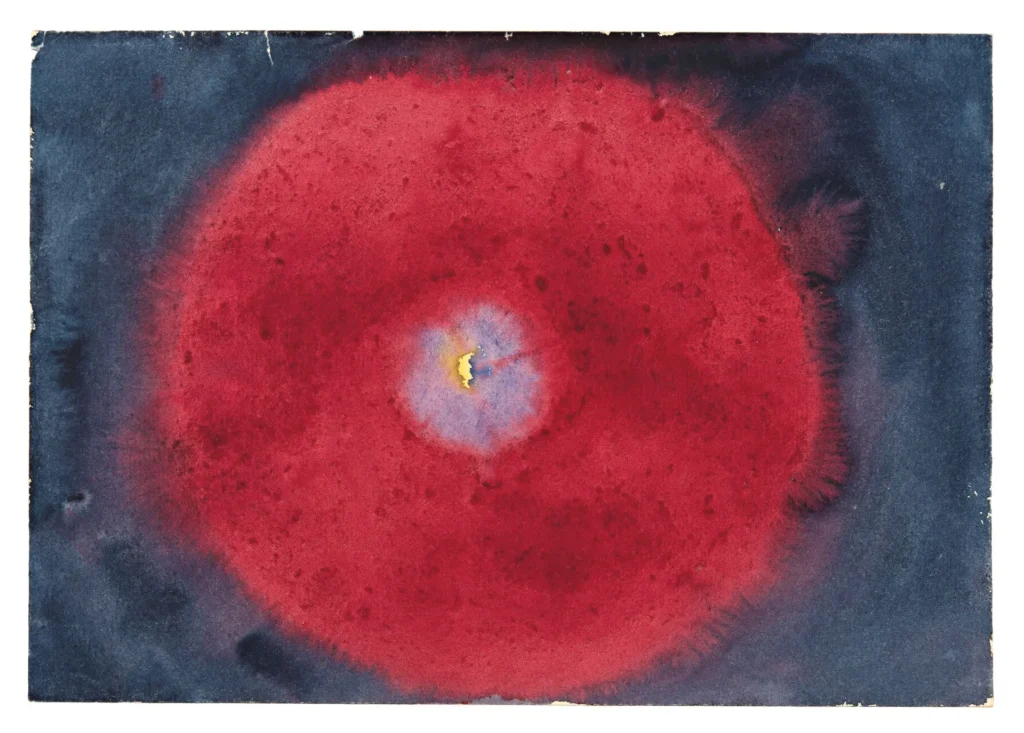

ヒルマの色はどこからすくったのだろう?

流行や時代は、ある意味広告代理店とメディア業界が意図的に仕掛けた結果が色濃く反映しています。

美術といえどもその影響からは逃れられないでしょう。

ヒルマが生きていた時代の画家業界にも、今にはなかった「時代の色」「流行の色」があったはずです。

ヒルマの思想と、それ以上に色彩感覚=今、巷でここ15年ほどの間に世に出てきている、いわゆる「北欧カラー」(意識を狭く限定する表現で僕はあまり好きな言葉ではありません)と呼ばれる色に通じています。

その中間色主流の微妙な色合い=は百年前の時代にはたぶんそぐわなく、当時としてはとてつもなく斬新すぎる色とそして構成力だったのではないか…とぼくはヒルマ作品を見たときに思いました。

ヒルマは潜在意識内から100年後の時代の色を汲み上げてしまっていた。そして一足早くわたしたちの心の深層を表現していたのではないか…。ヒルマの生きていた時代から100年後の私たちが彼女の作品に像を重ね合わせているからではないでしょうか?

美術館でヒルマの絵に触れた時、私は時間を超えて宇宙の深い部分に繋がったような気がしてワクワクしました。もしかするとアートを通して潜在意識の深いレコードにアクセスできたような、そんな体験は初めてだったかもしれません。

さらに詳しくはnoteにまとめてみました。有料(100円)ですが、さらに興味がある方はこちらからどうぞ。

ヒルマ考察へのリンク

ヒルマ・アフ・クリントについて、とても興味深い考察を見つけましたので、ここにリンクを貼っておきます。

https://artnewsjapan.com/article/43146